O menor problema da tilápia é o hormônio de reversão sexual; são várias as polêmicas em torno do “eucalipto das águas”

A tilápia é motivo de polêmicas no Brasil: o pescado exótico, de origens na África e no Oriente Médio, ganha as águas, o mercado e o prato dos brasileiros. Por outro lado, recebe a repulsa de ambientalistas e atenção de pesquisadores. Trazida para o Brasil em meados de 1970, a espécie é chamada de “galinha aquática”, porque se adapta muito bem aos vários tipos de ambientes, como rios, lagos, viveiros artificiais e até alguns tipos de esgoto, além de ter “bom desempenho econômico”. Não é necessário grande investimento para criá-la. A espécie é rentável tanto para as grandes empresas, quanto para pequenos piscicultores. É, digamos, um peixe “democrático”.

E o Brasil não está para brincadeira quando o assunto é tilápia. Já somos o quarto maior produtor mundial, atrás apenas de China, Egito e Indonésia. Grande parte da produção abastece o mercado interno e uma parcela menor é exportada a países como os Estados Unidos. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a produção desse peixe por aqui teve um crescimento de 223% entre os anos de 2005 e 2015. Tem mais. O Anuário Brasileiro da Piscicultura de 2019, feito com dados do ano passado pela Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR), mostra que só em 2018 o pescado gerou faturamento de pouco mais de R$ 5 bilhões.

Toda essa movimentação econômica chamou a atenção de pesquisadores e ambientalistas. Hoje, quando o assunto é tilápia, a maioria deles prefere adotar o princípio da precaução. Isso porque o peixe foi introduzido há pouco tempo nos ambientes aquáticos do Brasil, um país com biodiversidade riquíssima. Portanto, pouco se sabe sobre quais serão os efeitos da introdução em massa de um peixe exótico.

Mas, resumidamente, vamos lá: são duas as principais polêmicas. A primeira e mais conhecida é sobre o melhoramento genético da espécie. Para que a tilápia chegue a um padrão comercial — o peso de um peixe adulto gira em torno de 800 gramas —, os piscicultores manipulam o sexo dos alevinos ainda nos primeiros vinte dias de vida. Para isso, basta introduzir na dieta dos peixes uma ração especial com hormônio “17 alfa-metiltestosterona” à base de cereais — como milho e soja — que, além de garantir aumento de peso, transforma a maioria da população de peixes em machos. Em outras palavras, em busca de um padrão comercial, os piscicultores mudam os sexo das fêmeas, já que estas crescem 30% a menos do que os machos.

Existem divergências sobre os possíveis efeitos desse hormônio no corpo humano e no ambiente aquático. Segundo Luiz Ayroza, diretor do Instituto de Zootecnia de São Paulo, o hormônio de reversão sexual não é prejudicial à saúde.

“Você oferece a ração por um período de 30 dias, só que para atingir o peso do abate, que é mais ou menos um quilo, a tilápia leva mais de quatro meses. Na fase adulta, não existe mais traço desse hormônio na carne… Então, a reversão sexual não causa problema nenhum para o consumo”, afirma Ayrosa.

Nem todos os pesquisadores compartilham dessa visão. Carlos Freitas Edwar, professor da disciplina Dinâmica de Populações Pesqueiras, na Universidade Federal do Amazonas, alerta não só para possíveis resquícios de hormônio no pescado, como para as consequências metabólicas desse hormônio ao longo da cadeia trófica, na natureza. Em outras palavras, o pesquisador acredita que esse hormônio pode contaminar outras espécies que estarão no mesmo ambiente da tilápia.

“A piscicultura não compreende sistemas completamente isolados, como se fossem laboratórios onde não existe escape. Você pode ter indivíduos modificados geneticamente que vão se lançar na natureza e começam a entrar no sistema alimentar do ambiente natural. E como é o processo de metabolização desses hormônios ao longo da cadeia alimentar? Existe muita incerteza no processo como um todo, então, por questão de precaução, essas incertezas precisam ser resolvidas antes de se permitirem certos processos”, ressalta.

O modelo de cultivo no Brasil é o segundo ponto que causa debates sobre a produção de tilápia em grande escala. A principal forma de criação são os tanques-rede, que não garantem controle sobre os peixes, que frequentemente escapam e migram para outros locais.

“A tilápia é um bicho agressivo, é topo de cadeia: onde chega, quer se instalar. Ela causa desequilíbrio nos ecossistemas”, diz Guillermo Estupinan, biólogo e pesquisador da Wildlife Conservation Society (WCS), ONG que desenvolve projetos voltados à conservação no Brasil.

Não é que a tilápia seja uma espécie carnívora e mate outros peixes para sobreviver. Na realidade, é uma espécie onívora, que acaba dominando alguns ambientes por ser altamente adaptável, de rápida reprodução e resistente. Um estudo realizado por Mário Orsi, biólogo que pesquisa invasões biológicas há 26 anos na Universidade Estadual de Londrina, constatou que, após a instalação de tanques de tilápia em um rio barrado, 11 das 14 espécies nativas foram extintas.

“Não somos contra a tilapicultura, mas, sim, como é feita: de forma totalmente empírica e amadora, sem respeito às leis ambientais e critérios de sustentabilidade ambiental. [A tilápia] é uma das dez espécies mais invasoras no mundo e com graves consequências quando se torna invasora em outros ambientes. Nos sistemas de tanques-rede, por exemplo, somos totalmente contra, já que há escapes em 100% dos criatórios”, afirma Orsi.

Sobre os sistemas de produção, fora os tanques-rede, os psicultores podem optar por fazer viveiros escavados. Na visão de Luiz Ayroza, esse, embora seja mais caro de instalar, é mais seguro em relação ao escape dos pescados para outros ambientes.

O estado do Paraná lidera com folga o ranking da produção de tilápia no Brasil, chegando a 123 mil toneladas anuais. Atrás estão São Paulo (69.500 t.), Santa Catarina (33.800 t.), Minas Gerais (31.500 t.) e Bahia (24.600 t.), que juntos produzem cerca de 70% de toda tilápia nacional.

Línguas diferentes

O modelo de produção de tilápia cresce no Paraná devido ao cooperativismo e organização em rede. São duas cooperativas, as maiores responsáveis pela compra da produção de pequenos aquicultores: a Copacol e a Coopavel — que atuam com sistemas de viveiros escavados. Atualmente, a Copacol tem 213 piscicultores cooperados e abate por dia cerca de 138,6 mil tilápias. Durante o ano de 2018, foram abatidas 40,9 milhões de “cabeças de peixes” pela cooperativa.

Para Armando Casimiro, que estuda conservação de água doce e invasão biológica na Universidade Estadual de Londrina, ambos os métodos de criação são ruins da forma como são praticados no Brasil.

“Eles provocam muito escape para o ambiente natural. Os tanques escavados, por exemplo, em sua maioria, são instalados próximos aos rios, já que constantemente precisam fazer a troca da água de dentro do viveiro. Se você fizer isso com bomba, por meio de equipamentos artificiais, vai ficando mais caro – e o que eles querem é baratear. Então, na maioria das vezes, eles pegam água dos rios, de pequenos riachos próximos e abastecem os tanques deles”, diz.

O pesquisador não vê consenso quanto à preservação e segurança biológica da produção de tilápias e à motivação econômica dos empresários.

“Precisaria de um grande investimento para se evitar os escapes e esses acidentes ambientais. Quanto mais altos os padrões biológicos que o empresário for obedecendo, mais cara vai ficar a produção. E existe um limite econômico. Esse é o grande conflito. O empresário entende dinheiro, a gente entende conservação. São línguas muito diferentes”, enfatiza.

De acordo com outra fonte, que prefere não se identificar, os produtores procuram espaços próximos a rios e lagos para limpar os viveiros de criação da tilápia, com muitos desses peixes produzidos em rios com a qualidade da água ruim.

“As espécies são produzidas em rios que recebem esgoto, resíduo industrial, uma série de efluentes perigosos e questionáveis para se manter uma produção nesses ambientes. Uma outra situação é o verde de malaquita, um produto altamente cancerígeno, proibido de se usar em tanque escavado, mas é utilizado para fazer controle de fungos e bactérias em tanques de tilápia”, destaca.

A fiscalização da produção de tilápia no Brasil não se mostra eficiente – o que não é um caso isolado desse setor. No Projeto de piscicultura do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PR), por exemplo, existem 1.850 psicultores cadastrados em 50 municípios, que compreendem região Oeste, Norte e Leste do estado. A fiscalização e tecnificação são realizadas por nove funcionários da Emater. Portanto, cada técnico é responsável, em média, por 205 piscicultores.

A Lei da Tilápia no Amazonas

A tilápia é cultivada em 24 dos 27 estados brasileiros. O crescimento se deve a diversos fatores. O primeiro é a aceitação popular: a tilápia é um peixe de carne branca, suave e firme com preço atrativo e capaz de render filés sem espinhas. A média de preço do pescado inteiro sai por 14 reais o quilo, já o filé, cerca de 35 reais o quilo. Além disso, a tecnificação dos piscicultores e a regulamentação do uso de águas públicas para o cultivo de peixes no Brasil ajudaram no aumento da produtividade.

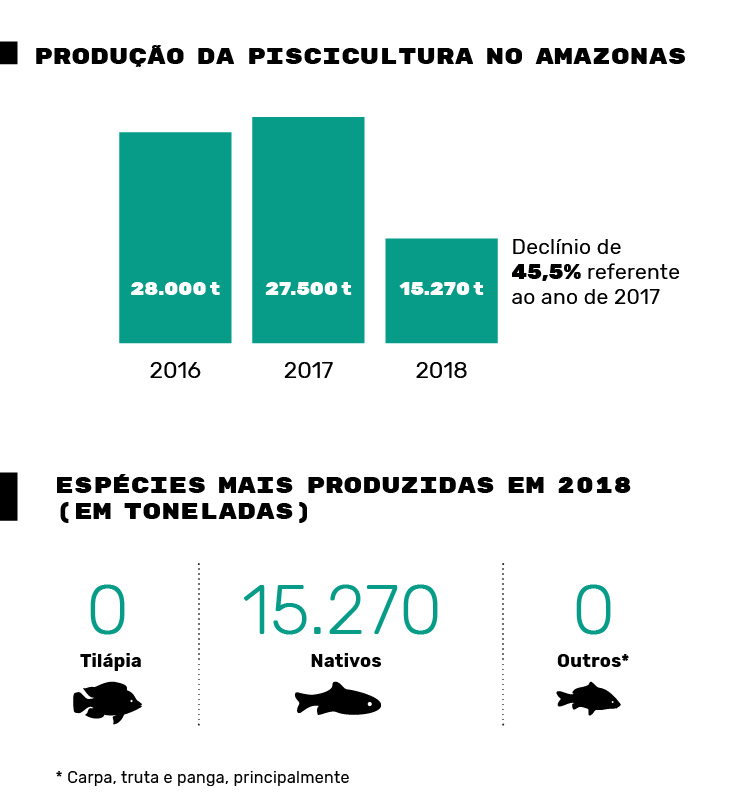

Se o resultado no segmento é comemorado pelos piscicultores, a situação é diferente quando analisamos os chamados “peixes nativos”. O Anuário Brasileiro da Piscicultura 2019 mostra que a produção de peixes brasileiros caiu 4,7% nos estados federativos. Foram 302,2 mil toneladas em 2017, contra 287,9 mil em 2018.

Amazonas, Rondônia e Roraima são os três estados que ainda resistem ao cultivo de peixes não-nativos. Carlos Edwar e Guillermo Estupinan, mencionados na primeira parte da reportagem, fazem parte de um grupo de pesquisadores e técnicos que foram contra a “Lei da Tilápia”, relatada em 2016 pelo deputado estadual Orlando Cidade (PTN-AM), que previa a abertura dos rios do estado do Amazonas para criação de peixes não-nativos.

Orlando Cidade, relator do projeto de lei 79/2016, cria peixes no estado e é fundador da Cooperativa dos Piscicultores, Agricultores, Produtores Rurais e Extrativista (Cooperpeixe), alvo de processos no Ministério Público Federal.

“Os impactos ao longo da cadeia trófica são imprevisíveis, muito difíceis de modelar, principalmente em um ambiente como a Amazônia, que tem um grande número de espécies com um grande número de interações bióticas”, afirma Carlos Edwar, da Universidade Federal do Amazonas.

Pesquisas apontam que os riscos associados à introdução de espécies exóticas em ambientes sensíveis, como o bioma amazônico, são altos e incluem redução das espécies nativas, extinção locais e globais (não só de peixes, mas de anfíbios, invertebrados e plantas aquáticas), disseminação de patógenos e parasitas, alterações ecossistêmicas (incluindo eutrofização e perda de qualidade da água), efeitos indiretos na estrutura das comunidades e conseqüências sócio-econômicas.

“Aqui, no Amazonas, a gente tem uma carência de pesquisa sobre o tema. A gente percebe a necessidade de gerar conhecimento e, por isso, adotamos o que chamamos de ‘princípio da prevenção’. A gente não sabe quais serão os impactos, mas, por causa disso, a gente não vai autorizar também, até conhecermos melhor com o que estamos lidando”, diz Guillermo Estupinan.

Armando Casimiro, da Universidade Estadual de Londrina, pensa que, “se continuarmos nesse ritmo e forma de pensar”, caminharemos para o que chama de “homogeneização biótica”.

“Na medida em que você vai introduzindo espécies exóticas e elas vão se estabelecendo, o ambiente natural começa a colapsar. Você quebra o fornecimento do produto natural até chegar a um ponto que só vai ter o bicho introduzido no meio ambiente”, conclui.