Dez anos após assinatura de decreto do Matopiba, integrantes de povos tradicionais sofrem com desmatamento, grilagem, ameaças, agrotóxicos e invasão de insetos

Siran Nunes de Souza tem 42 anos e, “desde que se conhece por gente”, mora na comunidade quilombola Baião, no município de Almas, no Tocantins. Sua infância foi marcada pela fartura dos frutos do Cerrado, como pequi, mangaba, caju, murici, buriti. Cavalos e bois viviam soltos: cerca era uma palavra que não existia no vocabulário.

Quando iam para a cidade, o transporte era feito a pé, a cavalo ou em carro de boi, na trilha aberta no meio da mata. No caminho, se tivessem fome, paravam para comer farofa. Siran conhecia de olhos fechados as estradas que ligavam as comunidades. Os mesmos olhos que, abertos, na infância, miravam o céu nas noites de calor, enquanto ouvia histórias de seus avós, das quais nunca mais se esqueceu.

Muitos anos depois, Siran se perdeu nessa mesma trilha à cidade. “Meu deus, onde estou? Que lugar é esse? Eu não sabia onde estava, perto de casa, ou no meio da estrada”, conta. Ele lembra como se fosse hoje: era 2016, período em que houve um avanço do desmatamento ao redor e dentro do território onde vivem os quilombolas. A paisagem da sua infância havia mudado drasticamente por conta da derrubada da floresta. “Quando a gente vê esse deserto que eles abriram aí com o correntão, dá vontade de chorar”, comenta.

Foto: Tatiana Merlino

A comunidade quilombola do Baião é uma das quatro que existem na região: as outras são Poço Dantas e Lajeado, a segunda situada no município de Dianópolis, e que fica na outra margem do principal rio da região, o Manuel Alves; e a comunidade São Joaquim, na cidade vizinha de Porto Alegre do Tocantins.

A viagem de quase 300 quilômetros entre Palmas — nosso ponto de partida em Tocantins — e Almas é monótona, com fazendas atrás de fazendas. O Cerrado, bioma de 90% do estado, é pouco visível nas estradas: muito já foi desmatado para ser transformado em áreas de produção de soja, de gado ou de ambos.

Combinamos um encontro com o engenheiro agrônomo Laelson Ribeiro de Souza, quilombola de Baião e integrante da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins (COEQTO), que nos acompanharia nas visitas aos territórios. Perguntamos a ele qual é a distância de Almas a Baião: “Vocês vão saber quando chegarem. É o único ponto verde em meio a fazendas. Hoje, a comunidade virou uma ilha. Somos arrodeados de fazendas, desmatamento.”

Historicamente, a região de Almas e Dianópolis é dominada por fazendeiros. Durante a ditadura civil-militar (1964-1985), projetos de “desenvolvimento” foram implementados na região sudeste do Tocantins.

“Quando se criou o Matopiba, começaram a vir esses grandes fazendeiros. Hoje, existem vários aqui dentro. Não é um território redondinho, a gente ficou meio que fatiado”, conta Laelson. Rodando entre as comunidades, fomos entendendo esse fatiamento: o que lá atrás era uma mata que conectava esses povoados, hoje são estradas, barragem, sedes de empresas e latifúndios.

Todos os municípios de Tocantins integram o Matopiba, acrônimo para o território que compreende os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Considerada a última fronteira agrícola do país, tem recebido enormes recursos governamentais para infraestrutura e financiamento de produção agrícola para exportação.

A história das comunidades quilombolas se cruza com um ponto de inflexão institucional: o Matopiba foi criado por meio de um decreto federal, em maio de 2015, durante o governo de Dilma Rousseff (2011 a 2016) com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que tinha à frente a pecuarista Kátia Abreu, então senadora licenciada por Tocantins. O decreto dispunha sobre a finalidade do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba.

Em 2023, três em cada quatro hectares desmatados no Cerrado (74%) foram no Matopiba. Dois terços (33%) dos 50 municípios que mais desmataram no Brasil em 2023 ficam no Cerrado, sendo que todos os 10 municípios com maior área desmatada no Cerrado em 2023 estão localizados no Matopiba, segundo dados do Mapbiomas. A plataforma do Mapbiomas indica também um aumento do desmatamento em Almas e Dianópolis. No primeiro município, no ano 2000 havia 283 mil hectares de floresta, número que caiu para 247 mil hectares em 2015 e para 222 mil em 2023. Em Dianópolis ocorreu processo semelhante, de 220 mil hectares no começo do século para 180 mil em 2023.

O avanço da fronteira agrícola no Tocantins não apenas cerca os territórios quilombolas, como avança para dentro deles. O Tocantins, um dos estados mais negros do país, tem 53 territórios quilombolas, dos quais apenas um está titulado – em vez de uma política de proteção, há uma evidente política de desproteção dos povos tradicionais.

O processo de titulação de algumas dessas comunidades pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, já dura 20 anos. No caso de Baião, houve reconhecimento pela Fundação Palmares, em 2010, mas o processo segue paralisado no Incra desde 2011.

No início do século, diversas comunidades quilombolas no Tocantins passaram a reivindicar a titulação de seus territórios. São Joaquim e Lajeado foram algumas delas, abrindo seus respectivos processos em 2005.

São Joaquim foi reconhecida como comunidade quilombola pela Fundação Palmares no ano seguinte, mas seu processo de titulação no Incra não avançou e segue paralisado até hoje.

Lajeado, por sua vez, está na fase final da titulação. Em maio de 2023, o Incra publicou uma portaria reconhecendo a comunidade. Para a conclusão da titulação, resta apenas a desintrusão das fazendas sobrepostas ao território reivindicado. Mas o processo não foi fácil.

Laureni dos Santos Alves, morador da comunidade, conta que, por lá, a expectativa dos moradores é grande. “A gente pensou que ia ser contemplado o ano passado, mas não foi. Espero que esse ano a gente seja. Só assim pra ter um pouco de sossego, mais um alívio, que esses confrontos aí com esses fazendeiros, né? Nada bom, não”, conta.

Mais lidas do mês

Os novos coronéis do Matopiba

Porém, enquanto a titulação não sai, o território reivindicado pelas comunidades é cada vez mais estrangulado e invadido por fazendeiros.

Os quilombolas de Baião reivindicam um território de 21 mil hectares, dos quais parte está hoje nas mãos do Grupo Atlântida, de propriedade de Marcelo Carassa e da esposa, Erika Costa Guanaes. A empresa cultiva soja, milho, algodão e feijão, além de criar gado e atuar com piscicultura, em fazendas que margeiam as estradas em todo o trajeto desde Almas até os territórios quilombolas.

Carassa foi um dos beneficiários do Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola Manuel Alves, criado em 2008 e originalmente voltado ao financiamento de lotes irrigados nas margens do rio para a agricultura familiar. A área do projeto envolve quatro mil hectares, inicialmente divididos em 199 lotes para pequenos agricultores e apenas 14 lotes empresariais.

Os quilombolas contam que a represa construída para o projeto é uma das principais responsáveis pela redução da vazão do rio. “Ele [rio Manuel Alves] era mais potente, reduziu o volume de água”, afirma Adão Luiz de Albuquerque, morador da comunidade Lajeado. “O projeto faz uma aquisição muito grande de água. Quando eles fecham a comporta de cá, o rio abaixa demais.”

“Antigamente, o rio enchia. Daqui nós enxergava a água”, relata Ana Bispo Martins, esposa de seu Adão, da varanda de sua casa.

Apesar de ter sido criado para a agricultura familiar, “o projeto acabou sendo apropriado pelo empresariado. Acaba que a agricultura familiar é uma pequena parcela”, explica o agrônomo Paulo Gonçalves, coordenador da organização não governamental Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO).

Em 2013, o atual secretário de Agricultura e Pecuária do Tocantins, Jaime Café, que já ocupava o cargo à época, assinou um documento passando, do estado do Tocantins para Carassa, a titulação definitiva de um lote de 200 hectares, um tamanho modesto para uma família rica, mas que seria suficiente e abundante se destinado a uma família camponesa. O preço por hectare: míseros R$ 905.

Ainda assim, o empresário passou anos sem pagar as parcelas devidas, como revela uma planilha de inadimplentes da Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado do Tocantins, na qual consta seu nome como proprietário de dois lotes do projeto. Em 2019, foi homologado um acordo extrajudicial no qual Carassa se comprometia a pagar o valor devido. A Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, que relatou o acordo, não soube informar se o valor foi pago.

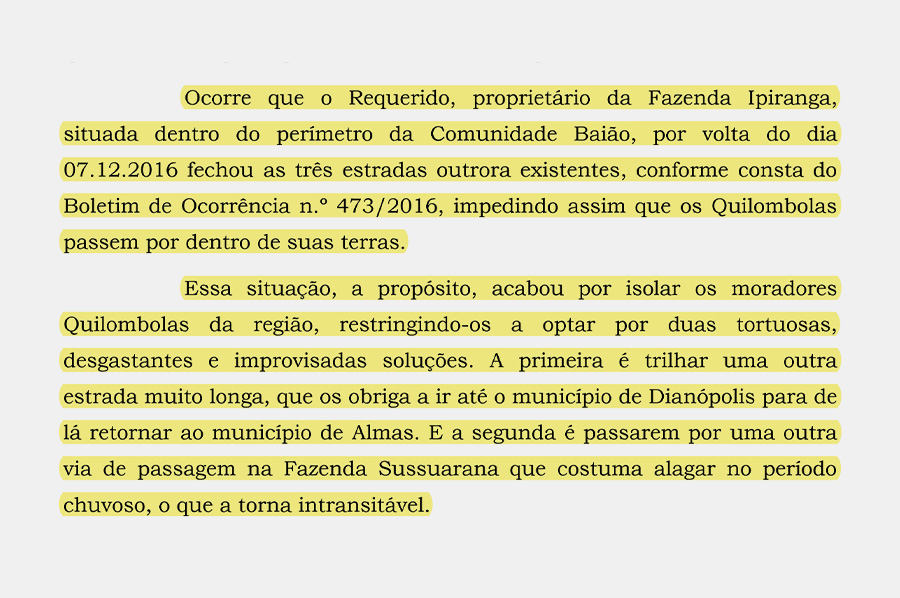

Em paralelo, o Grupo Atlântida vinha se tornando uma das maiores empresas do agronegócio na região. Em 2016, o grupo chegou a bloquear três estradas centenárias que levavam à comunidade Baião.

Isolados, os quilombolas, com ajuda da Defensoria Pública, ingressaram com uma ação na justiça contra Marcelo Carassa, para recuperar seu direito de ir e vir, como lembra Laelson. “A comunidade ficou interditada por uns dez dias. A gente não tinha acesso, porque ele fechou a estrada, passou arame”, relata. Nos autos do processo, foi firmado um acordo de servidão de passagem entre Carassa e os quilombolas.

Hoje, o Grupo Atlântida tem mais de 25 mil hectares de terras em pelo menos três municípios tocantinenses: Almas, Dianópolis e Santa Rita, além de fazendas no município baiano de Formosa do Rio Preto. Nesse último, o fazendeiro é arrendatário de um lote no “Condomínio Estrondo”, conglomerado agrícola apontado como um dos maiores casos de grilagem de terras públicas do Brasil.

Carassa também tem quatro aeronaves. Uma delas, um helicóptero, realizou um pouso ilegal nas dunas do Parque Estadual do Jalapão em março deste ano. Na ocasião, por meio de nota, Carassa afirmou que realizou um “pouso emergencial por motivo técnico”.

O empresário é influente no agronegócio. Em eventos do setor, ele conta que começou a produzir grãos no Tocantins “do zero”, com “apenas 200 hectares de soja plantados” – a defesa do Grupo Atlântida nega que esses sejam os mesmos 200 hectares entregues pelo estado a preços módicos. Ele já deu palestras na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET), e sediou cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), braço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), na Fazenda Ipiranga. Os 6.779,17 hectares da fazenda estão, conforme Cadastro Ambiental Rural (CAR), parcialmente sobrepostos ao território reivindicado desde 2011 pela comunidade Baião, reconhecida pela Fundação Palmares.

O grupo também já marcou presença na ExpoAlmas, evento anual organizado pelo Sindicato Rural de Almas, cuja presidente é casada com o presidente da FAET, Paulo Carneiro, que sucedeu Kátia Abreu na liderança da federação após anos como seu vice-presidente.

A influência do Grupo Atlântida alcança também a esfera estadual. Nas redes sociais, é possível encontrar fotos de reuniões de representantes da empresa com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), órgão ambiental estadual, além do próprio Jaime Café.

No conflito fundiário entre o agronegócio e as comunidades quilombolas do sudeste do Tocantins, o governo estadual tem lado, afirma um morador, que pediu para não ser identificado por medo de represálias: “Os políticos dizem que é um estado do desenvolvimento, mas é um estado do agronegócio, da mineração. Não é um estado da agricultura familiar e das comunidades quilombolas. Infelizmente a gente mora num estado racista.”

Procurado, o grupo Atlântida informou que a Fazenda Ipiranga não apresenta “qualquer sobreposição com territórios quilombolas oficialmente reconhecidos ou delimitados”, e que a área é legalmente registrada e regularizada junto aos órgãos competentes. A advogada da empresa anexou uma nota técnica elaborada por um engenheiro agrônomo para corroborar a afirmação. “É importante destacar que o Grupo Atlântida nunca recebeu notificações de órgãos públicos sobre qualquer sobreposição”, afirma a nota de esclarecimento.

O documento afirma também que a situação envolvendo o acesso à comunidade Baião foi resolvida de forma “extrajudicial e respeitosa” sem qualquer resistência à atuação da Defensoria Pública. Sobre os impactos ambientais denunciados pela comunidade, a empresa afirmou que “todas as suas atividades produtivas são realizadas com licenciamento ambiental válido, autorização dos órgãos competentes e acompanhamento técnico especializado, respeitando rigorosamente a legislação em vigor”. Informou também que o grupo não realiza pulverizações de agrotóxicos em áreas de preservação ou de uso coletivo.

Sobre a relação com o Condomínio Estrondo, a nota destaca que as áreas são regularizadas e formalmente documentadas. “O Grupo Atlântida repudia qualquer tentativa de vinculação indevida e reafirma seu compromisso com a transparência e a legalidade de todas as suas operações”. Confira a nota na íntegra.

Veneno, cercamento

Os impactos da aproximação e a invasão de fazendas nos territórios quilombolas da região de Almas e Dianópolis são inúmeros, como nos contam o casal Suelene Pereira dos Santos e Adelmir Nunes de Souza, moradores da comunidade de Baião.

Enquanto uma panela de pressão assobia no fogo, sentados em um banco no quintal de sua casa eles explicam que, antes da chegada das fazendas, tinham uma vida tranquila. “Todo mundo tinha acesso para beber, caçar e pescar onde queria. Hoje, se você quer caçar num ponto que era tradicional seu, tem que ir escondido”, conta Adelmir, sobre a relação dos moradores da comunidade com o rio Manuel Alves. “Se o dono que comprou te achar lá dentro, você deve explicação para ele. Consideram que o rio é deles, mas acontece que chegaram ontem. Nossa comunidade está sofrendo muito com isso”, relata.

Acostumados, historicamente, a caçar, pescar e fazer a roça de toco, os quilombolas têm o modo de vida tradicional profundamente afetado, já que o acesso à água diminuiu, os animais estão indo embora, as árvores morrendo e as áreas para plantio cada vez menores.

Foto: Tatiana Merlino

Além de reduzido, o território está afetado pelo uso indiscriminado, por parte dos fazendeiros, de agrotóxicos, aplicados ou de avião ou de gafanhoto, que é um equipamento para pulverização dos venenos. Adelmir relata que os aviões passam por cima das casas das comunidades. “Às vezes, a nossa roça tá a 200 metros da casa. Mas eles não têm consideração, não”, diz. “Você vê eles pulverizando e o cheirão bate forte na gente. Aí acaba com a planta, com a natureza, com a nossa saúde. Pra eles, tá uma maravilha, mas, pra nós, é um impacto muito grande.”

A monocultura de soja das fazendas vizinhas interfere nas roças tradicionais não só pelo uso de venenos, mas também porque leva à invasão de pragas que antes não faziam parte da produção dos quilombolas, como conta Eliene Fernandes Crisóstomo de Almeida. Ela nos recebe em sua casa, no Baião, onde estão também parentes e amigos. Na sala, há uma TV ligada, e nas paredes estão penduradas bandeiras vermelhas com imagens de uma pomba branca, representando o Divino Espírito Santo.

Presidente da Associação de Remanescentes Quilombolas, ela conta que a mosca-branca, praga da soja, sai das lavouras das fazendas dos vizinhos e ataca a roça quilombola. “Acabam com o que a gente planta. Abóbora, por exemplo, nem amadurece. A mosca suga a seiva da folha. É muito transtorno para nós”, afirma. “Até as árvores morrem.”

Foto: Tatiana Merlino

De casa em casa, ao longo de dias, parece que cada família quilombola decidiu somar um item ao longo inventário de impactos decorrentes do avanço do agronegócio. Como as mudanças são recentes, também estão vivas na cabeça dos moradores. “Plantamos nossas pequenas rocinhas de toco”, conta Siran. “E aí, o que acontece? Vêm as moscas-brancas, vem o gafanhoto. E sugam as plantas tudo. E as lagartas nas abóboras, nos quiabos, na hortaliça. Aí fica difícil, né?” Outros moradores relatam haver desistido de plantar alimentos devido à dificuldade de controlar os insetos.

A coleta de frutos do Cerrado, que era uma prática ancestral dos quilombolas, também já saiu da rotina dos moradores. “Vivíamos do Cerrado, das frutas: tinha pequi, mangaba, murici. Hoje, já se perdeu muito com esse negócio de desmatamento”, lamenta Eliene. Ela explica que o pequi, além de servir como alimento, tinha o óleo usado como remédio e para fazer sabão.

Êxodo, falta de água e peixe

Um dos maiores problemas que afetam os moradores das comunidades é a falta de água. A seca é um problema histórico da região, mas que foi acentuado pelo desmatamento, a mudança do ciclo de chuvas, as nascentes secando e a redução do volume do Manuel Alves.

“A gente não se sente mais seguro de consumir a água de lá. Tem projeto de fruticultura, plantio de agronegócio e agora tem a mineradora”, diz Laelson. Sim, tem a mineradora nessa lista. É a Aura Minerals, empresa canadense que vem extraindo metal em uma mina nas margens do rio. “Não dá pra consumir, tomar banho. A gente entende que é um rio poluído”, lamenta. No principal rio da região, os peixes sumiram. “Não adianta nem a gente ir pescar.”

O cenário da região, como contou Siran, mudou. “A gente viu as nossas árvores serem desmatadas, correntão derrubando todo tipo de árvore. Foi uma coisa assustadora”, explica.

“A gente viu uma ganância muito grande que mudou completamente a região para a gente, negativamente. A gente se sentiu oprimido. Fomos obrigados a recuar em pequenos pedaços de terra para não sermos esmagados pelos correntões”, completa.

O desmatamento, a seca, a dificuldade de acesso à água e os impactos na produção de alimentos também causaram um êxodo das comunidades. Muitos dos moradores relataram que, durante certo período do ano, saem para trabalhar, em cidades próximas, em Palmas, ou mesmo em outros estados. E grande parte dos jovens, sem alternativas, também foram expulsos da terra onde nasceram e cresceram. Vivem e trabalham fora dos territórios quilombolas. Nos dias em que visitamos as comunidades de Almas e Dianópolis, por exemplo, havia pouquíssimas pessoas jovens.

Como as comunidades não estão tituladas, não há dados oficiais sobre a perda de população. Mas os dois municípios, Almas e Dianópolis, têm perdido moradores ao longo do tempo. No Censo de 2022, Almas contabilizou 6.499 habitantes, mil a menos que na edição de 2011. Uma contração semelhante foi registrada em Dianópolis, de 19 mil para 17.793 habitantes.

Velhos coronéis, relato de ameaças e influência

Na tarde de 28 de outubro de 2020, seu Adão Luiz de Albuquerque estava na varanda de casa quando recebeu uma visita indesejada. De acordo com seu relato, era Manuel Carballo, uma das pessoas que comprou uma fazenda dentro da área da comunidade Lajeado, a Fazenda Buritizinho, de quase 600 hectares. Junto com ele, seu filho, Marcelo, e outros dois homens. Manuel tinha uma arma no bolso da calça, afirma seu Adão. Marcelo o teria ameaçado, como consta no Boletim de Ocorrência. ‘Nós vamos destruir a sua cerca e você fica quietinho. Se você alterar, nós vamos dar um jeito, vamos acabar com tudo’. Adão conta ter ouvido isso de Manuel. “Fiquei calado. Vou reagir contra quatro?”, questiona.

Seu Adão também relatou à reportagem que o motivo da intimidação foi uma cerca que o quilombola havia construído em volta de sua roça e de seu gado. O fazendeiro teria cortado a cerca para avançar sobre o território. Seu Adão fez um boletim de ocorrência e construiu novamente a cerca que teria sido de novo cortada pelo fazendeiro. “Ele tomou parte do nosso território e ainda vem com valentia. É difícil, viu?”, conta seu Adão. À época, criava 17 cabeças de gado dentro da cerca. Com o corte, apenas três foram resgatados: os demais foram embora.

Até hoje a cerca está cortada. “E eu continuo no prejuízo”, lamenta. “Nós não temos espaço. Tem que ficar sete famílias dentro dessa área aqui. E cada um de nós tem uma criaçãozinha de gado. É ridículo”, diz.

A Polícia Civil do Estado do Tocantins chegou a realizar uma perícia para investigar a destruição da cerca, constatando o ocorrido. Entretanto, em fevereiro de 2025, a Justiça Estadual declarou extinta a punibilidade do fazendeiro, uma vez que o prazo para oferecimento de queixa-crime se esgotou. Nesse meio-tempo, Manuel não respondeu às autoridades e ignorou diversas tentativas de realização de audiência.

Consultado, Marcelo, filho de Manuel, respondeu que a área “sempre foi da família”, que têm escritura da terra e pagam Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) sobre área, onde criam gado e afirma ter gente trabalhando. “Caso o governos [sic] nos indenizem, aí sim, eles podem, antes disso tenho posse no imóvel etc. Querem tomar a terra resumidamente na marra” afirmou por mensagem. Ele diz não ter sido acionado pelo Incra e aguardar uma resposta do governo.

Marcelo nega a acusação de ameaça armada contra os quilombolas, e inverte a acusação: diz que a família ganhou judicialmente o direito de refazer uma cerca que os próprios quilombolas haviam retirado. E que, nesse momento, seus funcionários teriam sido ameaçados pelos quilombolas com tiros para o alto. “Eles não são santos não”, completou. A resposta na íntegra pode ser acessada aqui.

A falta de ação da Justiça em relação ao caso de seu Adão, como trazido por Marcelo, não foi a primeira vez que o fazendeiro foi beneficiado. Em maio de 2012, um juiz da comarca de Dianópolis deu ganho de causa em uma ação movida por Manuel contra diversos quilombolas. Na ação, ele alega que os quilombolas o impediram de construir uma cerca na Fazenda Buritizinho, afirmando que as terras lhes pertenciam. A sentença proíbe que os quilombolas pratiquem “atos de turbação ou esbulho no imóvel” sob multa de R$200 por dia.

A defesa dos integrantes da comunidade destaca que as terras, que estão de fato escrituradas em nome da família Carballo, eram originalmente de um casal de quilombolas, e que seus herdeiros foram “ludibriados” para assinar um documento de cessão de direitos sobre elas. “No caso, os requeridos e mais dez famílias é que estão sendo esbulhados de suas posses.”

O homem responsável por ludibriar os quilombolas, de acordo com a defesa, seria Emílio Póvoa Wolney. Na certidão de cadeia dominial da Fazenda Buritizinho, documento que traz a linha do tempo de seus proprietários, consta que Wolney teria adquirido os direitos hereditários das terras, único bem deixado pelo casal quilombola após sua morte, em 1988. Wolney vendeu a Buritizinho para outro homem, que, em 2000, a repassou para a esposa de Manuel, Antônia Pinto Carballo.

A certidão de cadeia dominial é assinada por Ronedilce Wolney Valente e Aires, oficial titular do cartório de registro de imóveis de Dianópolis, o Cartório Wolney. O sobrenome é herança do coronel Abílio Wolney, e nomeia outros espaços e instituições no município, como ruas, praças e escolas.

Na primeira metade do século 20, Abílio foi juiz e prefeito de Dianópolis, que, à época, se chamava São José do Duro, além de deputado estadual do Goiás, estado ao qual o município pertencia. Emílio é seu filho caçula.

Em resposta ao Joio, o advogado de Emílio afirmou que ele adquiriu e quitou integralmente a propriedade em questão “de forma absolutamente correta, idônea e em conformidade com todos os procedimentos legais” e que a operação referente ao arrolamento dos bens deixados pelo casal de quilombolas está documentada e homologada na Vara de Família e Sucessões de Dianópolis. A defesa alegou também que Emílio desconhece a existência de qualquer ação judicial que envolva sua pessoa ou o imóvel em questão. Confira o posicionamento na íntegra.

Assine nossa newsletter Sexta Básica e receba nossas investigações direto no seu email

Fazendas sobrepostas

Esse não é o único território reivindicado por uma comunidade quilombola na região que parou nas mãos de uma família que comanda o cartório. Do outro lado do rio Manuel Alves, uma das fazendas sobrepostas ao território da comunidade Baião, a Sussuarana, de quase 2 mil hectares, pertence ao tabelião do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Almas, Valdy Ribeiro Monteiro.

Diante da intensificação da seca, no último ano, os moradores da Baião vinham tentando conseguir o licenciamento ambiental do Naturatins para a construção de um poço artesiano artesiano. Entretanto, esbarraram na falta de titulação do território. Orientados por servidores do órgão ambiental, tentaram conseguir uma ata notarial no cartório de Almas atestando a posse do território.

O quilombola Laelson afirmou à reportagem que esteve no cartório em 18 de fevereiro deste ano pedindo o documento, ocasião em que se comunicou com o agrônomo Paulo Rogério Gonçalves, colocando-o na linha com a funcionária do cartório. Ela teria se comprometido a checar a possibilidade da emissão do documento e os valores, mas nunca retornou.

Em 10 de março, Laelson reiterou a demanda por mensagem de texto no número do 2º Tabelionato de Almas, que funciona no mesmo endereço do primeiro e que, embora tenha oficialmente outra tabeliã, já chegou a postar uma foto de sua equipe no Instagram reunindo Valdy e sua nora, a vereadora de Almas Graciane Ferreira Coelho Monteiro.

A insistência foi em vão. “Depois ficamos sabendo que o dono do cartório é um dos invasores do território”, afirmou Gonçalves.

Consultado, Valdy Monteiro afirmou que é falsa a informação de que o cartório teria se recusado a lavrar a ata notarial em favor da comunidade. “Reiteramos de forma categórica: não houve qualquer pedido formal, verbal ou escrito, para lavratura de ata notarial com esse objeto. Sem requerimento, não há como sequer existir negativa.”

Monteiro também afirmou que a imputação de omissão e a insinuação de conflito de interesses seria grave e infundada, atingindo sua honra. “A vinculação entre eventual propriedade particular do Sr. Valdy Ribeiro Monteiro e o exercício regular de sua função pública é uma narrativa distorcida, ofensiva e desprovida de fundamento técnico ou jurídico”. O cartorário enviou também uma nota de repúdio.

Segundo Gonçalves, a tradição de cartórios comandados pelos herdeiros de antigos coronéis é um problema fundiário na região. “Todo o debate fica extremamente prejudicado, porque se eu defino que o Estado tem que arrecadar as terras públicas e destinar, mas os cartórios são particulares, temos um problema de estrutura de funcionamento. Os cartórios vão lá e regularizam [fazendas griladas]”, completa o agrônomo.

Outra instituição que funcionou por anos em uma propriedade do dono do cartório foi a sede do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins) em Almas, alugada em uma casa do cartorário na cidade. O Ruraltins é responsável por políticas para a agricultura familiar.

De acordo com Gonçalves, as comunidades quilombolas também tiveram dificuldades para conseguir que o órgão emitisse um documento. No caso, um Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), que dá acesso a uma série de políticas públicas de escoamento de produção. “Os técnicos do Ruraltins de Almas se negaram a fazer. E aí nós denunciamos ao Ministério Público do Trabalho.” Após recomendação do órgão, os servidores da Ruraltins tiveram de voltar atrás.

Território já delimitado

As relações de poder dos fazendeiros com terras sobrepostas às comunidades quilombolas na região sudeste do Tocantins não se resumem às instituições públicas regionais.

Outro fazendeiro que tem uma área sobreposta à comunidade Lajeado é Nelson Cardoso Quirino, que, segundo relatado por vários moradores, há décadas pediu aos quilombolas um pedaço de terra para se assentar. Com o tempo, ele o transformou em uma grande fazenda, a Genipapeiro, que hoje ocupa 730 hectares sobre o território já delimitado da Lajeado.

Durante anos, Quirino integrou a diretoria da FAET como conselheiro fiscal suplente. Nas diferentes gestões em que ele ocupou o cargo, a FAET era oficialmente presidida pela senadora Kátia Abreu (Progressistas).

Tanto Nelson Quirino quanto Manuel Carballo tiveram suas fazendas listadas na perícia para desapropriação de terras no processo de titulação da Lajeado. A indenização de terra nua e benfeitorias para o primeiro foi estimada em R$ 3,3 milhões. Para o segundo, em R$ 2,7 milhões.

Em 2024, Quirino entrou com uma ação na vara cível da Comarca de Dianópolis pedindo a exclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da comunidade Lajeado, que alega estar sobreposto à sua fazenda. No processo, o Incra emitiu um parecer informando que a comunidade já foi reconhecida por portaria. O Joio entrou em contato com seu advogado, que afirmou que Quirino declinou se manifestar.

Mesmo com a titulação quase concluída, o interesse imobiliário no território da Lajeado persiste. Maria Anita Gualberto Pereira, moradora da comunidade, afirma que os fazendeiros querem vender os imóveis o quanto antes. “Eles estão aí esperando para vender, vem um ou outro comprador, mas muitos já estão sabendo que a terra é da comunidade”, afirma.

O quilombola Laelson afirma estar sendo bastante procurado por um corretor de imóveis que quer comprar a Buritizinho, fazenda de Carballo. “Tem uma pessoa interessada em comprar, ele veio e tirou fotos”, conta. “Mas ele não vai conseguir vender, não”.

Morosidade na titulação, imbróglio judicial e “danos irreparáveis”

A luta por titulação das comunidades quilombolas dos municípios de Almas e Dianópolis dura décadas e enfrenta a morosidade do Estado. No caso de Lajeado, por exemplo, além de lenta, a conquista do reconhecimento foi turbulenta. Ela envolveu um imbróglio judicial de 16 anos de uma Ação Civil Pública (ACP) impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF) em defesa da comunidade.

O processo é uma das 18 ACPs que o procurador Álvaro Lotufo Manzano apresentou em 2009 para cobrar agilidade do Incra na titulação de comunidades quilombolas no Tocantins, após receber relatos de omissão da condução das titulações.

Todas as ações trazem um pedido de antecipação de tutela — decisão liminar em caráter de urgência para garantir que um direito seja concedido antecipadamente. Elas pedem a citação da União e do Incra para a conclusão do processo de titulação das comunidades em até 360 dias. As ações também pedem uma multa mensal, incidente a partir da intimação dos mesmos.

A comunidade São Joaquim foi outra das contempladas por uma ação, que segue parada na primeira instância desde 2015, após uma juíza federal julgá-la improcedente.

Na ação da comunidade, em uma manifestação de dezembro de 2009 da Advocacia-Geral da União (AGU) em defesa do Incra, o procurador federal Carlos Antônio Bosenbecker Junior chegou a afirmar que não havia razão para a antecipação de tutela, uma vez que a demora da titulação não apresentava danos à São Joaquim.

“Não se tem notícias de possível dano concreto que essa comunidade esteja sofrendo ou que possa a vir sofrer em decorrência da suposta demora na condução do procedimento”, afirmou o procurador. “De qualquer modo, vê-se que os remanescentes quilombolas já detêm, há várias décadas, a posse da terra que ocupam, não havendo qualquer situação de esbulho ou turbação à mesma”, completou.

A ACP da comunidade Lajeado, por sua vez, transitou em julgado após uma longa batalha de recursos por parte da União e do Incra, de um lado, e do MPF, do outro.

No início do trâmite da ação, a AGU também chegou a se manifestar pelo Incra alegando que a comunidade não sofria qualquer situação de esbulho ou turbação. Na manifestação, a procuradora federal Cecilia Freitas Leitão de Aranha citou o relatório do Incra sobre o processo de titulação de Cocalinho, outra comunidade quilombola tocantinense.

Anexado na ação da comunidade Lajeado, o relatório, elaborado pela técnica Rosangela Alves Japiassu em 2007, destaca que o início do processo de titulação de Cocalinho, sem uma “condução sequencial”, teria agravado conflitos na região.

“Se espalhou a notícia de que o Incra iria tomar as terras dos fazendeiros para entregá-las aos quilombolas. Desde então, muitos oportunistas têm-se amontoado no lugar, cuja área já é insuficiente para as famílias que ali residiam tradicionalmente, provavelmente esperando serem beneficiados de alguma forma pelo Incra”, escreveu a servidora.

Em sua manifestação em defesa do Incra, a procuradora afirmou que o caso não se aplicaria à comunidade de Lajeado.

Outros documentos anexados na ACP da comunidade provam o contrário. A ação traz uma carta enviada, ainda em 2006, pelo então prefeito do município de Dianópolis, José Salomão Jacobina Aires, ao Instituto de Terras do Tocantins, denunciando que a comunidade vinha sofrendo “invasões indevidas por fazendeiros da região”.

A mesma denúncia chegou a ser encaminhada dois anos depois pelo próprio Coordenador-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas do Incra à Superintendência do órgão no Tocantins.

Em 2022, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou provimento ao último recurso do Incra, condenando o órgão a finalizar a titulação da Lajeado e a pagar 5% do valor da multa pedida na ação. O valor total calculado pelo MPF em 2023 foi de R$ 5,2 milhões, referente aos anos passados desde a abertura da ação. O montante seria destinado à comunidade Lajeado.

Desde então, porém, o Incra e a União passaram a brigar na Justiça pelo não cumprimento da multa, alegando que onerar o órgão causaria “enormes reduções” no orçamento à própria política de titulação: “Em suma, seria catastrófica para a política pública quilombola”.

Entretanto, a multa tem como objetivo justamente reparar os quilombolas por danos que, ao contrário do alegado pelo Incra, a morosidade na titulação da Lajeado e de outras comunidades quilombolas do Tocantins causou.

Provocados pelo avanço das fronteiras agrárias sobre os territórios, esses danos, por sua vez, oneram ainda mais os cofres públicos. Na sequência da titulação da Lajeado, em maio de 2023, uma perícia judicial avaliou o valor para desapropriação das fazendas sobrepostas à comunidade. O cálculo estimou que a União terá de pagar quase 12 milhões de reais aos fazendeiros.

Procurados por email e por telefone, o Superintendente Regional do Incra no Tocantins, e a assessoria de imprensa do órgão, não responderam à reportagem. A íntegra das respostas pode ser lida aqui.