Brasil, país onde nasceu o conceito de ultraprocessados e que é referência em epidemiologia nutricional, faz mais estudos observando os efeitos do consumo do que realizando experiências; financiamento segue como um dos maiores desafios na última década

Estudar os efeitos da alimentação na saúde humana é uma tarefa complexa e demorada. Complexa porque a variedade, composição e a forma como consumimos alimentos são inúmeras, o que significa que cada pessoa ingere um sem-fim de variáveis a cada refeição. E demorada, porque, ainda que se possa ver mudanças no corpo (a olho nu ou microscopicamente) em questão de semanas, os principais resultados se dão a longo prazo, como é o caso das doenças crônicas não transmissíveis.

Diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares, por exemplo, levam anos para se desenvolver e são condições multifatoriais, em que a alimentação é uma de várias causas. Essas doenças crônicas não transmissíveis são apenas dois entre mais de 30 desfechos relacionados ao consumo de ultraprocessados que os cientistas têm acompanhado na última década.

Essa relação entre alimentação e saúde é estudada pela epidemiologia nutricional, área que busca entender como a dieta influencia o risco de doenças de uma população. Embora tenha nascido como um desdobramento da epidemiologia, o campo ganhou escopo próprio: além de medir o consumo alimentar, considera fatores do estilo de vida e alterações do estado nutricional, como deficiências de nutrientes e excesso de peso.

A ciência brasileira em epidemiologia é referência no mundo, e a epidemiologia nutricional nacional ocupa um lugar importante no cenário global. O país reúne grandes bases populacionais acompanhadas por décadas, além de manter sistemas de vigilância alimentar contínuos, como o Vigitel, criado em 2006, e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), desde 1974. Foi no Brasil também que surgiu em 2009 a Classificação NOVA, uma teoria que acrescentou uma nova lente às pesquisas e de onde vem o conceito de ultraprocessados.

Classificar esses produtos trouxe novas perguntas aos cientistas: que efeitos seu consumo causa na saúde? É possível que ultraprocessados com menor teor de sódio, açúcares adicionados e gordura integrem uma dieta saudável? O consumo desses produtos pode interferir em marcadores metabólicos, como glicose e colesterol? O nível de processamento de ingredientes afeta algum mecanismo biológico?

Nesses 16 anos desde que a Classificação NOVA foi criada, acumularam-se evidências robustas. Em novembro de 2025, a prestigiada revista científica Lancet lançou uma série sobre ultraprocessados e saúde humana. O primeiro artigo é assinado por 20 autores e traz um compilado das associações encontradas entre ultraprocessados e desfechos na saúde humana. O consumo desses produtos está associado ao aumento de risco em doze doenças crônicas não transmissíveis, entre elas diabetes tipo 2, hipertensão, doença cardiovascular e depressão, além de obesidade. Esses achados se deram majoritariamente a partir de estudos observacionais, principal método usado em todo o campo da epidemiologia nutricional.

Estudos observacionais

Como o nome insinua, o pesquisador observa e coleta dados dos participantes por um período ou pontualmente. Esse tipo de pesquisa identifica padrões e associações, mas não prova causa e efeito.

Estudos experimentais

O pesquisador testa e compara diferentes variáveis para verificar os resultados em um grupo que receberá a intervenção (experimental) e um que não a receberá (controle). Este tipo de estudo permite estabelecer relações de causa e efeito na intervenção testada.

Um dos maiores e mais longevos estudos observacionais registrado no mundo é o Nurses’ Health Study, da Universidade de Harvard, que começou a coletar informações sobre a alimentação de mulheres em 1976 e até hoje já teve 280 mil participantes. No Brasil, o Nupens lançou o NutriNet há cinco anos e atualmente conta com mais de 115 mil participantes que registram o que comem e seu estado de saúde.

Tanto o Nurse’s Health Study quanto o NutriNet são estudos observacionais, do tipo coorte: acompanham uma ampla amostragem por anos, o que permite aos pesquisadores observarem mudanças de comportamento e de desfechos na saúde a partir do que relatam os participantes.

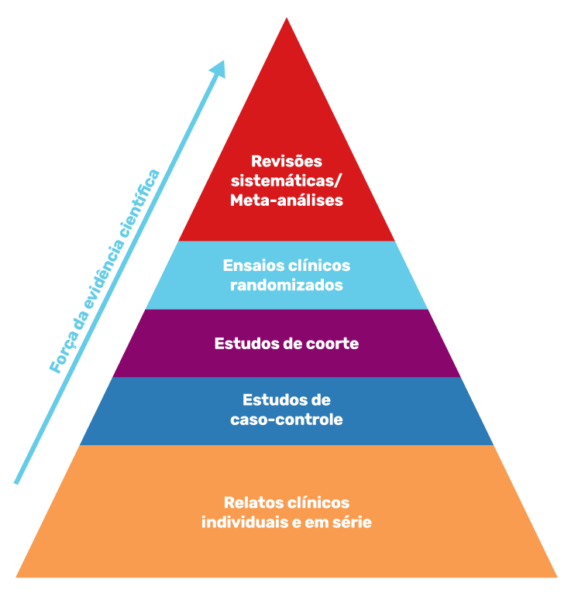

Menos frequentes são estudos experimentais controlados, como os que fornecem dietas aos participantes por algumas semanas em um ambiente monitorado. São dois tipos diferentes de estudo e que podem ter uma diversidade de desenhos de metodologia. Na pirâmide de força das evidências, os estudos de coorte estão logo abaixo dos ensaios clínicos randomizados (ECR), considerados o padrão-ouro para gerar evidências científicas.

Força das evidências

Entender o motivo de certos estudos serem considerados mais fortes passa por compreender como eles são desenhados. Os ECRs estão no topo da hierarquia porque em sua execução são controladas quase todas as condições. Ao separar os participantes em diferentes grupos e padronizar a intervenção, os pesquisadores conseguem isolar o efeito de um fator específico e reduzir vieses. É o tipo de estudo mais próximo de uma “prova cabal” de causalidade, porque permite que o pesquisador identifique “como” e “porquê” algo acontece.

Pirâmide de força das evidências

No entanto, estudos observacionais, como os que acompanham um grupo por anos, também podem estabelecer relações causais, desde que tenham rigor em seu desenho, uma coleta detalhada de dados e ajuste dos fatores de confusão. Tendo uma base de dados minuciosa, é possível entender se não há uma variável que esteja enviesando os resultados. “Tira-se do caminho fatores que nada têm a ver com o efeito real, como fumar, sedentarismo ou hábitos de estilo de vida que se misturam ao padrão alimentar”, exemplifica Rosely Sichieri, professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde leciona sobre desenho e análise de dados para ensaios clínicos e estudos de coorte. Na modelagem estatística, o pesquisador consegue fazer esse ajuste para que esses fatores não distorçam o resultado.

Sichieri é uma das autoras de um ensaio clínico que pesquisou a obesidade e hábitos saudáveis com crianças. Durante seis meses, promoveram atividades educacionais a partir do Guia Alimentar com dois grupos de crianças de sete a doze anos. Os participantes do grupo de intervenção tiveram um plano alimentar individual para diminuir as calorias ingeridas, enquanto o grupo controle teve acesso às aulas sobre o Guia Alimentar. Ambos os grupos apresentaram uma redução na ingestão de gordura proveniente de ultraprocessados até o quarto mês e um aumento gradual nos dois meses seguintes. Na conclusão do artigo, publicado em 2024, os pesquisadores afirmam que a exposição ao Guia Alimentar funcionou para ambos os grupos.

Os ECR envolvendo alimentação costumam ser de curta duração, uma vez que garantir que todos os participantes sigam dietas controladas por meses ou anos é desafiador por uma questão de logística, financiamento e engajamento dos participantes. Daí a importância dos estudos observacionais bem desenhados.

Essa diferença de escopo se explica pela própria origem dos ECR. “Os ensaios clínicos randomizados nasceram na epidemiologia mais voltada para testes de elementos pequenos, particularmente medicamentos. Um grupo recebia tal medicamento, outro grupo não recebia, ou recebia um placebo. Comparando os grupos, conseguia-se dizer se um remédio funcionou ou não”, explica Maria Laura da Costa Louzada, professora da Faculdade de Saúde Pública e pesquisadora do Nupens.

É relativamente simples fazer essa comparação entre grupos quando o teste é de uma única coisa, como o efeito de um remédio. Quando o assunto é alimentação, a coisa muda de figura. “Comemos uma grande variedade de alimentos e as dietas também variam enormemente – de um dia para o outro e de pessoa para pessoa. Todas as outras coisas que fazemos também variam. Na verdade, humanos são péssimos animais para testes. Não ficamos presos em gaiolas para sermos alimentados com dietas controladas – pelo menos, não o suficiente para aprendermos algo útil”, observa a professora emérita da Universidade de Nova York, Marion Nestle, em seu livro A Verdade Indigesta. “Tudo isso força os estudos sobre dieta e saúde a serem amplamente observacionais, não experimentais, e, portanto, vulneráveis a vieses no desenho e na interpretação”, completa.

O primeiro ECR feito para verificar a relação entre o consumo de ultraprocessados e os efeitos na saúde foi feito por pesquisadores estadunidenses. Liderado por Kevin Hall, ex-integrante dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês), o experimento acompanhou por um mês 20 pessoas internadas em um ambulatório. A dieta do grupo de intervenção era composta apenas de ultraprocessados e a de controle, livre desses produtos. Ao final, os pesquisadores constataram que o grupo que se alimentou de ultraprocessados consumiu mais calorias por refeição, teve aumento de peso e uma piora nos indicadores de saúde. O artigo de Hall saiu em 2019 e apaziguou parte da descrença da academia sobre os males do consumo de ultraprocessados.

Desde então, apenas outro estudo foi feito de forma similar, com internação dos participantes e o fornecimento de todas as refeições. Foi no Hospital da Universidade de Tóquio, no Japão. Os resultados foram publicados em um artigo de 2024, do qual Shoko Hamano é o principal autor. No ensaio clínico, os pesquisadores acompanharam nove homens com sobrepeso ou obesos por duas semanas. Eles se alimentaram com ultraprocessados por uma semana e com alimentos minimamente processados em outra, com um intervalo de duas semanas entre elas para voltarem à sua dieta normal. Os participantes tiveram ganho de peso ao final de ambas as dietas, sendo significativamente maior após a dieta de ultraprocessados.

Outro exemplo é o experimento realizado por Samuel Dicken, pesquisador do Centro de Pesquisa em Obesidade e no Departamento de Ciências Comportamentais e Saúde da University College London (UCL), publicado em agosto de 2025. Neste estudo, dois grupos receberam refeições completas por seis meses, mas não ficaram internados. Todos os participantes passaram por uma fase de controle e de intervenção, o que aumenta a robustez do estudo. Apesar de serem os mesmos pratos e porções, a composição das refeições da fase experimental era majoritariamente de ultraprocessados, enquanto a da alimentação da fase controle era composta por ingredientes minimamente processados.

No primeiro artigo da série da revista Lancet, os autores afirmam que os estudos de Hall e Hamano são “inestimáveis para testar a plausibilidade biológica”, e corroboram as associações entre ultraprocessados e obesidade já encontradas por diversos estudos observacionais. Indícios apontados por estudos observacionais deveriam ser suficientes para acender o alerta de formuladores de políticas públicas e embasar ações pelo princípio da precaução: “ações eficazes de saúde pública podem – e devem – ser guiadas por evidências epidemiológicas, mesmo na ausência de uma compreensão mecanicista completa”, lê-se no artigo.

Ainda que a metodologia seja diferente, tanto os estudos experimentais quanto os observacionais são relevantes e complementares para o avanço científico – a ciência é feita aos poucos e coletivamente. “As evidências que temos vêm de estudos conduzidos por pesquisadores em diversos locais do mundo, mas que têm um ponto em comum: onde há excesso de ultraprocessados, há desfechos piores nas doenças crônicas não transmissíveis”, aponta Vanessa Mello Rodrigues, coordenadora do Programa de Política Alimentar no Brasil, uma iniciativa da Incubadora de Defesa da Saúde Global (GHAI, na sigla em inglês).

Mas não seria preciso descrever o mecanismo físico e químico que os produtos ultraprocessados têm no organismo para que a recomendação seja evitar seu consumo. No artigo Qual seria o objetivo do ensaio clínico? Simular ensaios clínicos randomizados de intervenção dietética para estimar efeitos causais com dados observacionais, publicado em 2021, os autores afirmam que seria “irrealista esperar que grandes estudos de intervenção randomizados de longo prazo sejam conduzidos para abordar todas as questões causais importantes na dieta e na saúde”. Justamente por serem mais flexíveis, com melhor custo-benefício e a possibilidade de acompanhar grandes grupos a longo prazo, os estudos de coorte são valorosos para a epidemiologia nutricional.

Para Ana Maria Feoli, professora do curso de Nutrição e de pós-graduação em Psicologia da PUCRS e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Comportamento Alimentar, esse padrão observado em diferentes culturas alimentares e por pesquisas independentes ao longo dos últimos anos torna cada vez mais difícil ignorar o problema. “A partir de muitos estudos de coorte, a gente vai tendo as revisões sistemáticas e meta-análises, e daí isso vai engrossando, vai dando força para as evidências”, diz.

Ensaios clínicos no Brasil

Os ensaios experimentais brasileiros que estudam a relação do consumo de ultraprocessados e desfechos em saúde são recentes. Tanto que, em uma revisão de escopo publicada em 2022 por pesquisadores do Nupens, constam 25 estudos brasileiros que mostram essas associações. Todos são observacionais.

De acordo com dados do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), onde os pesquisadores devem cadastrar os detalhes de seus testes experimentais, há oito registros de experimentos que investigam a relação entre ultraprocessados e saúde; o primeiro deles é de 2023.

Destes, apenas um teve seus resultados publicados até novembro de 2025. É um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que envolveu 1.120 participantes em unidades de atenção primária e testou, por seis meses, grupos terapêuticos presenciais combinados com mensagens telefônicas e cartões-postais para apoiar a mudança de comportamento alimentar. Os resultados preliminares indicam boa adesão e mostram que esse modelo de intervenção é viável e escalável para o SUS no manejo da obesidade. Os outros sete ensaios clínicos estão em andamento.

Já registros no ReBEC que investigam a relação entre saúde e alimentação seguindo as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira são seis, com o primeiro registro em 2018.

Esses ECR brasileiros têm uma coisa em comum: focam em intervenções comportamentais, como o acompanhamento de nutricionistas, educação alimentar, incentivos à prática de atividade física e acesso a ferramentas de apoio para um estilo de vida mais saudável, como cartilhas, mensagens periódicas por email e WhatsApp, entre outras. E não em fornecer alimentação.

Ainda que o conceito de ultraprocessados tenha nascido no Brasil, os experimentos feitos em solo nacional não são realizados nos moldes dos de Hall, Hamano e Dicken, porque seria antiético: desde 2014, o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda evitar o consumo de ultraprocessados, porque já havia um indício de que eram maléficos para a saúde humana.

Um traço cultural também ajuda: cerca de 20% das calorias ingeridas pelo brasileiro provêm de ultraprocessados, um percentual três vezes menor que o do estadunidense ou britânico médios, que chegam a quase 60%. Por aqui, não faria sentido incentivar que a população aumentasse o consumo de ultraprocessados para comparar qual seria o efeito na saúde, mas sim incentivá-las a “voltar” ao que já conhecem, uma alimentação baseada em ingredientes in natura e minimamente processados.

“O ensaio clínico sempre vai querer ver um desfecho melhor. Então, por exemplo, o tabaco: já se sabe que faz mal. Você não vai fornecer cigarros ao grupo experimental para ver se ele vai desenvolver câncer. Fica difícil pensar em ensaio clínico para ultraprocessados se há cada vez mais evidências de que fazem mal”, compara Bruna Hassan, nutricionista e epidemiologista formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e atualmente pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz.

Atualmente, Louzada, do Nupens, coordena o ensaio clínico Prevenção de Doenças Crônicas com a Dieta Brasileira (PrediBra), em que os participantes passarão por intervenção digital que promove a dieta brasileira segundo o guia alimentar. Os pesquisadores querem avaliar como essa alimentação influencia na prevenção ao ganho de peso e sintomas da depressão.

O PrediBra é inspirado no PrediMed, um estudo observacional que há anos coleta dados de espanhóis e consolidou a dieta mediterrânea como um padrão alimentar saudável. Um dos estudos feitos a partir desta base de participantes foi o PrediMed-Plus, em que os pesquisadores acompanharam por um ano mais de 5 mil pessoas com síndrome metabólica, separando-os em dois grupos. O grupo controle foi aconselhado a seguir uma dieta mediterrânea tradicional, sem restrição calórica. O grupo experimental teve o mesmo incentivo para o tipo da dieta, mas com restrição de calorias, apoio comportamental e metas de atividade física. Ao final, os cientistas observaram que quem consumiu mais ultraprocessados apresentou piores indicadores de saúde, tais como peso, circunferência da cintura, açúcar no sangue e triglicerídeos, mesmo que estivessem no grupo experimental.

A equipe do Nupens está no processo de desenvolver as ferramentas e finalizar os protocolos de intervenção do PrediBra. A previsão é eleger os participantes em março a partir da base de respondentes do NutriNet. Serão selecionadas 1.700 pessoas que apresentem mais de 23% de ingestão calórica proveniente de ultraprocessados. Elas serão sorteadas entre quatro grupos que terão níveis graduais de estímulos a uma alimentação saudável, desde uma mudança sutil no questionário respondido pelo grupo controle até o acompanhamento periódico por nutricionistas em um dos grupos de intervenção.

“A gente quer fazer um ensaio clínico que reflita o consumo de ultraprocessados na vida real. Uma característica desses ensaios clínicos realizados no hospital é uma dieta muito controlada, com ultraprocessados com um perfil muito específico. Esses ensaios clínicos [do Norte Global] também mostram que, quando pareado para nutrientes para uma dieta minimamente processada, as pessoas comem mais. Só que os ultraprocessados do dia a dia das pessoas não são pareados com o valor nutricional de uma dieta baseada em alimentos minimamente processados”, explica Louzada.

Investimento em ciência

Um ensaio clínico como o PrediBra requer menos recursos financeiros do que os estudos de Hall e Hamano, em que os participantes são internados e monitorados, além de receberem toda a alimentação. A forma de intervenção difere, mas a pergunta, nem tanto: uma dieta com alto percentual de ultraprocessados interfere no ganho de peso e na proteção contra doenças crônicas não transmissíveis?

O tipo de abordagem do PrediBra e outros ECR conduzidos no Brasil permite que os resultados sejam generalizados, porque envolvem um grupo maior de pessoas sem tirá-las da sua rotina. De certa forma, são pesquisas que testam protocolos possíveis de implementar no atendimento primário, em unidades básicas de saúde e que podem fundamentar políticas públicas.

“Na saúde pública, a gente trabalha com o impacto populacional. Não estamos olhando para um indivíduo específico ou limitando um mecanismo. Em especial na epidemiologia do Brasil, não temos tradição em fazer estudos muito controlados. Temos limitações tanto financeiras, quanto de dedicação dos pesquisadores, porque são poucos no Brasil que não dividem tempo com docência”, observa Rodrigues, do GHAI.

Na visão das pesquisadoras ouvidas pela reportagem, as limitações são contornadas com criatividade. “Por sermos um país muito diverso com diferenças culturais, econômicas, educacionais, a gente está sempre correndo atrás de como atingir as pessoas”, analisa Feoli, da PUCRS. Faz sentido: se o foco fosse em pesquisas de padrão alimentar muito específicas, os resultados dificilmente serviriam para a saúde pública, nem o orçamento seria o suficiente para testar tudo.

Quando se olha para o investimento em ciência, o contraste entre o Norte e o Sul global aumenta. Entre os países citados nesta reportagem – Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Japão –, o Brasil é o que investe a menor fatia do PIB em pesquisa e desenvolvimento: desde 2000, o país variou entre 0,96% e 1,28% do PIB nessa rubrica. Já Estados Unidos e Japão investem, no mínimo, o dobro. O Brasil é, também, o único país dessa pequena lista que se encontra no Sul Global. Ainda assim, a ciência brasileira produz resultados com impacto global, como a Classificação NOVA, e sustenta políticas públicas reconhecidas internacionalmente, mesmo enfrentando instabilidade orçamentária e limitações estruturais profundas.

O investimento brasileiro em ciência vem por dois caminhos principais: pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ligada ao Ministério da Educação (MEC). Embora atuem de forma complementar, cada um cumpre uma função distinta.

O MCTI financia principalmente a infraestrutura necessária para que a pesquisa aconteça: laboratórios, equipamentos, centros e programas estratégicos de pesquisa, por exemplo. Já a Capes se concentra na formação de pesquisadores, pagando bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado e fomentando programas de pós-graduação.

Sem os investimentos estruturais do MCTI, faltam equipamentos, insumos e espaços adequados para realizar estudos experimentais ou ensaios clínicos. Sem as bolsas e o apoio da Capes, falta quem conduza os experimentos, colete dados, escreva artigos e mantenha grupos de pesquisa ativos. E quando ambos os lados enfrentam retrações – como ocorreu de forma intensa na última década – o país perde capacidade de inovar, atrair talentos e manter continuidade em linhas de pesquisa estratégicas.

Esse cenário ajuda a explicar por que pesquisas como as de Hall ou Hamano, realizadas em centros com orçamento robusto, são tão difíceis de replicar em escala no Brasil. Mas também ilumina algo que passa despercebido: o impacto que esses recursos, mesmo que limitados, conseguem gerar quando bem direcionados. Ensaios como o PrediBra, conduzidos com custos menores e maior proximidade do cotidiano dos participantes, testam intervenções plausíveis para a realidade do SUS e geram evidências diretamente aplicáveis à saúde pública. É, de certa forma, uma ciência construída olhando para o que é possível, sem perder de vista o que é necessário.

Com a falta de investimento em ciência, dois alertas se acendem: a fuga de cérebros e o financiamento privado. O primeiro é um fenômeno conhecido: sem oportunidade para trabalhar como pesquisadores no Brasil, os cientistas se mudam para os países com maior incentivo acadêmico – geralmente nos Estados Unidos ou Europa.

O financiamento privado não é tão comum no Brasil para o segmento de alimentação. Os estudos em nutrição financiados por empresas são muito comuns nos Estados Unidos, como denuncia o livro de Marion Nestle, em que não são apenas as grandes corporações que aportam dinheiro em pesquisas enviesadas para promover seus produtos – associações de produtores rurais de um tipo de fruta ou castanha também são patrocinadores de pesquisas científicas que parecem legítimas. “A qualidade científica dos estudos financiados pela indústria não costuma estar em questão. A maioria das distorções aparece nas perguntas norteadoras (comparação entre queijo e manteiga, por exemplo) ou na interpretação de resultados (resultado neutro interpretado como positivo)”, escreve a professora emérita da Universidade de Nova York.

O conflito de interesses e a falta de perspectiva para o pesquisador brasileiro estão no horizonte. “A gente tem vivenciado um contingenciamento estranho [no investimento] na pesquisa e na ciência. Os pesquisadores não são absorvidos [pelo mercado e academia]… as pessoas estão transformando o pós-doc numa carreira, porque você não tem concurso e, quando tem, é muito pouco. E aí você tem o êxodo que já vem acontecendo”, observa Hassan, pesquisadora da Fiocruz.

No limite, esse movimento significa abandonar a ciência brasileira a um ciclo vicioso: menos investimento gera menos pesquisadores; menos pesquisadores geram menos evidências; e menos evidências deixam o país vulnerável a políticas públicas frágeis – e às prioridades de quem pode pagar por elas.