Conjunto de barreiras financeiras, de distância e de tempo livre dificulta acesso das populações à comida fresca; hortas urbanas são apontadas como parte da solução

Da janela do segundo andar, Júlio Fessô aponta para um retângulo de concreto de uns dez metros quadrados que avista na outra quadra. “Nesse espaço ocioso ali, a gente quer fazer uma hortinha. O objetivo é que as doninhas voltem às origens, entendeu?”, relata, adiantando seu plano para ocupar a terceira idade que mora no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. “O pessoal hoje fica muito dentro de casa, é preocupante.”

O Morro do Papagaio é uma das favelas mais antigas da capital mineira. Próxima à Serra do Curral, a área era ocupada por três fazendas com plantações de café e cana-de-açúcar no século 19. Em 1894, uma das fazendas foi desapropriada para implantar uma colônia rural que forneceria alimentos para a nova capital. O processo, menos de uma década depois da abolição da escravatura, foi paralelo à ocupação da área. Há relatos de que os primeiros moradores eram descendentes de escravizados da antiga Fazenda do Cercado e os registros dos primeiros barracos datam de 1929.

É o mesmo fenômeno que outras capitais brasileiras passaram no período: sem políticas públicas para realocar a população liberta, os ex-escravizados ocuparam encostas, morros e periferias. O descaso do Estado seguiu mesmo quando esses grupos se tornaram vilas, sem dar infraestrutura às famílias ou realocá-las. Se outrora a omissão do Estado empurrou essas populações para lá, a desatenção dos governos contemporâneos força sua permanência.

A ocupação do Morro do Papagaio se intensificou nas décadas de 1960 e 1970, quando o Brasil experimentou o êxodo rural. Desde então, a urbanização se acelerou e os quintais sumiram. Júlio César Evaristo de Souza, nome de batismo de Júlio Fessô, é arte educador e tem 50 anos. Em 2013, ele fundou o projeto socioambiental Eu Amo Minha Quebrada, com uma proposta de atividades artísticas para crianças e adolescentes.

Na pandemia, o projeto cresceu por necessidade. Era em sua sede que as cestas básicas doadas ficavam armazenadas e Júlio e outros voluntários operavam a logística de distribuição. Também organizaram um sistema de vouchers para uso no comércio local. “Fizemos vale-açougue, vale-gás, vale-sacolão, vale-farmácia com as doações de pessoas e empresas. Aí ficava mais prático para nós e vantajoso para os comércios, que montavam a cesta de acordo com o que a pessoa precisava. E o dinheiro circulou aqui dentro.”

A sede do projeto continua sendo um ponto de apoio para a comunidade. Lá, armazenam as cestas básicas, mantêm um laboratório de informática e uma biblioteca infantil, além de propor atividades com foco em educação ambiental.

Nascido e criado no Morro do Papagaio, Júlio ainda se recorda de dar lavagem para os porcos, dos três abacateiros e das galinhas pondo ovos no quintal da avó nos anos 1980. “Todo lugar que você ia tinha mato. A favela foi crescendo, o pessoal foi cimentando, vieram as construções das casas, que foram perdendo os terreiros. E depois não tinha mais como crescer para os lados. Começou a crescer para cima”, conta Júlio. “Foi imperceptível.” Quando viram, já dependiam mais do supermercado que dos terreiros, forma como se referem aos quintais.

Mesmo com a pequena produção da avó, sua infância e adolescência foram marcadas pela insegurança alimentar. Para matar a fome, ele e os irmãos derretiam açúcar para lamber na colher. Comiam manga antes de amadurecer, cozinhavam fubá com açúcar ou fritavam banana verde. “Serralha, ora-pro-nóbis, jiquiri, jurubeba, hoje em dia quase ninguém come. A gente coletava e comia pra matar a fome. A alimentação completa sempre foi uma dificuldade”, recorda.

Hoje, são poucas as casas com quintal no Morro do Papagaio. Há duas hortas comunitárias – uma com hortaliças, outra com ervas medicinais –, que são pequenas diante da necessidade da população. Os moradores preferem comprar seus alimentos em um supermercado ou hortifruti, a pelo menos dois quilômetros dali.

Em dois dias, o Joio visitou três comunidades da capital mineira: além do Morro do Papagaio, fomos à Favela da Serra e à Comunidade Dandara. Os ambientes alimentares das três localidades são desertos alimentares e os bairros à sua volta, pântanos.

Glossário

A reportagem foi acompanhada pelas pesquisadoras nutricionistas Luana Lara Rocha e Letícia Vieira, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estudam o acesso de alimentos em favelas, um recorte inédito na pesquisa global sobre ambientes alimentares. Elas começaram por Belo Horizonte por ser a cidade onde moram. Mas a configuração da capital é representativa para esta área de estudos: segundo o Censo 2022, Belo Horizonte tem 13% de sua população morando em favelas, um índice acima da média brasileira, de 8%.

Mais lidas do mês

Baixa oferta e altos preços

A sede do Eu Amo Minha Quebrada fica na Rua São Tomás de Aquino, centro comercial do Morro do Papagaio e por onde circula diariamente boa parte dos quase 17 mil habitantes da comunidade. A rua começa em um declive no bairro São Pedro e, na primeira quadra, o logradouro tem ares pacatos de região residencial, com poucas casas escondidas por muros, alguns prédios, calçadas sombreadas por árvores e terrenos baldios cercados. Em poucos metros, as edificações passam a ser coladas umas nas outras, com fachadas dando direto para a rua.

Lá pelo número 500, a via vira um pulsante centro comercial. Os estabelecimentos de comida se concentram em pouco mais de 200 metros de extensão, com um tráfego intenso de carros, motos, ônibus e pedestres.

Acompanhada de Amanda Lima, moradora do Morro do Papagaio, a reportagem do Joio percorreu essa curta distância para conhecer a oferta de alimentos. Passamos por dois minimercados, três açougues (dois acumulavam o título de sacolão), meia dúzia de bares, duas padarias, duas sorveterias e uma mercearia.

Exceto na mercearia, o que se via nas prateleiras e gôndolas era uma massiva presença de ultraprocessados. Frutas, legumes e verduras eram poucos, tanto em quantidade quanto em variedade. Os bares – alguns informais, que consistem apenas em uma portinha – vendiam bebida alcoólica, refrigerantes, balas, doces e salgadinhos. Papelarias e armarinhos também comercializavam esses ultraprocessados no balcão do caixa.

Apesar de ser quase vizinha do minimercado, não é lá que Amanda e sua mãe fazem compras. Os preços mais baixos estão fora do perímetro da comunidade, e garantir as provisões do mês requer estratégia, tempo e paciência. Como a mãe recebia pagamento semanalmente, elas costumavam ir ao Centro todos os sábados, onde há supermercados, atacados, hortifrutis e sacolões próximos uns dos outros – no último mês, a mãe começou a receber mensalmente e elas ainda estão ajustando a dinâmica.

“Fazer compras aqui no morro é fora da realidade. A gente ia no sacolão, via quanto estava o quilo das coisas. Depois no ABC, no Supernosso, no EPA e no BH. Ia comprando de pouquinho em pouquinho. Quando uma entra, a outra fica com as sacolas do lado de fora. E eu vou anotando para comparar os preços”, conta, citando as maiores redes de supermercado de Belo Horizonte. “Compensa muito mais você pagar a passagem de ida e o Uber na volta, porque no final dá uma diferença de R$ 100, R$ 150.”

Os preços praticados pelos pequenos comércios são, na visão de Júlio, um reflexo do empreendedorismo por necessidade. “O cara tá correndo atrás. Ele não consegue comprar um caminhão de tomate, ele consegue comprar três caixotes e precisa tirar um lucro. Mas o cara que tem dinheiro, ele compra cem caixotes, e aí não precisa vender por um preço alto, porque ganha no giro”, explica.

Amanda estuda Nutrição na UFMG. Como aluna de iniciação científica do Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde (Geppaas), auxilia nas pesquisas sobre ambientes alimentares em favelas, orientada por Luana Lara Rocha.

Sendo uma nutricionista em formação, Amanda analisa a insegurança alimentar de sua família através das gerações. “Ela não se extinguiu, mas deixou de ser grave para ser moderada. Uma avó minha teve 14 filhos, a outra, 18. Cada filho viu o caos que era criar esse tanto de gente, ainda mais como mães solo. Tenho tias que tiveram três, quatro ou cinco filhos. Minha mãe teve três. Com menos bocas para comer, sobrava dinheiro para ter uma alimentação mais adequada”, reflete.

Ela, da terceira geração, viveu uma insegurança alimentar distinta das que experimentaram a mãe e a avó. “Eu tive anemia, quando criança, porque não tinha acesso a nenhum tipo de carne. Eu tinha acesso a uma banana, uma maçã. Outra fruta, nunca, porque minha mãe não tinha renda. Era o básico.”

Somado a isso, o acesso a ultraprocessados foi facilitado na sua infância, no final dos anos 2000. “Fui apresentada desde cedo aos ultraprocessados por uma questão de valor econômico. Hoje em dia, eu como bem menos. Mas minha mãe comprava 30 pacotes de bolacha recheada por mês para mim e 30 para meu irmão. E ainda comprava por fora um sorvete, uma barrinha, o que eu quisesse”, lembra.

Os relatos de Júlio Fessô e Amanda Lima corroboram os dados encontrados pelo Geppaas, em estudo que ainda não foi publicado: 58,3% dos moradores de favelas de Belo Horizonte apresentam algum grau de insegurança alimentar. Em outro estudo, as pesquisadoras observaram que os desertos alimentares da cidade (dentro e fora de favelas) apresentaram pior disponibilidade de serviços essenciais, como acesso a água e esgoto, menor renda per capita e menor número médio de indivíduos alfabetizados.

Ambientes alimentares em favelas

O Morro do Papagaio é uma das 13 comunidades que o Geppaas ouviu nos últimos anos para compreender como se dá o acesso e a disponibilidade de alimentos em favelas, vilas e comunidades – nove ficam em Belo Horizonte, mas também foram realizadas rodas de conversa em Manaus, Recife, Niterói e Rio de Janeiro.

“Ao final dos encontros, a gente sempre pergunta como seria o ambiente ideal para comprar alimentos. E a resposta sempre é: tem que ser barato. Não importa a configuração, se é perto ou longe de casa”, resume Luana Lara Rocha, pós-doutoranda na UFMG. O estudo sobre ambientes alimentares em favelas é fruto do seu doutorado e é coordenado pela professora Larissa Loures Mendes.

A falta de dados a respeito surgiu da percepção de Larissa em conversas com colegas. Em 2021, Luana começou a olhar para esses ambientes alimentares depois de uma coleta de dados sobre cantinas escolares e vendedores ambulantes no entorno das escolas. “Em locais mais vulnerabilizados, a gente tinha algumas características diferentes. Às vezes, tinha muito ambulante, e às vezes não tinha ambulante nenhum, mas muito estabelecimento informal”, diz.

Ao comparar o que encontrava em campo e o que constava nos registros de estabelecimentos formais (ou mesmo no Google Maps), Luana percebeu que as informações não batiam com a realidade. “O ambiente das favelas é mais dinâmico, porque tem mais comércio informal: portinhas, garagens, vendas de produtos em comércios que não são voltados à alimentação”, exemplifica.

Foi então que surgiu a ideia de fazer este recorte na pesquisa. Luana e seus colegas começaram ouvindo moradores de diferentes capitais e regiões do Brasil, ainda durante a pandemia, sobre a percepção da oferta de alimentos em sua vizinhança. Depois, passaram para os grupos focais presenciais. Os estudos do Geppaas sobre ambientes alimentares em favelas são pioneiros porque a maior parte dos trabalhos da área são em países de alta renda, como os Estados Unidos, em que a configuração das desigualdades é distinta.

Em quase quatro anos de pesquisas, Luana enxerga um padrão. “É mais comum encontrar desertos alimentares em favelas, vilas e comunidades, onde há menor acesso a alimentos saudáveis e menor renda. Já havia indícios de que esses setores vulnerabilizados enfrentam as maiores dificuldades de acesso à comida.” As entrevistas mostraram que pouca gente tem acesso a frutas, legumes e verduras ou à mistura para o almoço, como carnes e ovos.

Em outro estudo, o Geppaas calculou a distância que os moradores de todas as favelas de Belo Horizonte percorrem de ônibus para acessar feiras orgânicas, supermercados e Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (Epsan), como feiras, restaurantes populares e sacolões do Programa Abastecer.

Para chegar a supermercados, por exemplo, nove em cada dez moradores gastavam até 15 minutos em transporte público. Já para acessar um restaurante popular ou um sacolão Abastecer, quase 74% dos moradores levam até 30 minutos de ônibus. O Abastecer é uma iniciativa da prefeitura que começou em 1980: nas 12 unidades do sacolão, o preço do quilo de pelo menos 15 frutas e hortaliças precisa ser, no máximo, R$ 2,59. Na fachada, aparece a sigla do nome do programa: ABC, que significa “Alimento a Baixo Custo”. A combinação de letras, no entanto, é usada por outros sacolões em sua fachada para enganar o consumidor.

A desigualdade de acesso fica ainda mais escancarada quando se olha para os dados de acesso a feiras orgânicas. Para ir à mais próxima, um quarto dos moradores leva mais de uma hora no transporte público fora do horário de pico. O estudo foi publicado na revista Demetra no ano passado.

Acesso físico em favelas

Distância de estabelecimentos com alimentos saudáveis de favelas de Belo Horizonte por transporte público (cálculos feitos fora do horário de pico):

SUPERMERCADO

9 em cada 10

moradores gastam

até 15 minutos

FEIRAS, RESTAURANTES POPULARES, SACOLÕES ABASTECER

7 em cada 10

moradores gastam

até 30 minutos

FEIRAS ORGÂNICAS

1 em cada 4

moradores gastam

mais de 1 hora

“Se eu moro numa comunidade que não tem um sacolão, um hortifruti, que não tem árvores espalhadas pela cidade, que as casas não têm quintais… Aqueles alimentos que a gente observa como marcadores da saudabilidade estão inacessíveis ou difíceis de encontrar”, analisa Rute Costa, em entrevista ao Coletivo Bodoque para o documentário “Comida de Mentira”, que tem o Joio como corroteirista.

Rute é professora do Instituto de Alimentação e Nutrição e do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenadora do grupo de pesquisa e extensão CulinAfro, que trabalha a culinária afro-brasileira como uma referência de alimentação saudável.

A falta de acesso se soma à falta de tempo – de seleção, de preparo e de comer junto. É nessa brecha que aparece a ideia de conveniência, que empurra os ultraprocessados para o colo do consumidor.

Morar ou comer

A Comunidade Dandara tem 15 anos e mais de 1,3 mil famílias. É resultado da luta por moradia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com o apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Em uma madrugada de 2009, 150 famílias ocuparam um terreno de 315 mil metros quadrados da Construtora Modelo, localizado entre os bairros Trevo, Céu Azul e Nova Pampulha, em Belo Horizonte.

A ocupação da área evoluiu rapidamente, mas desde o início os moradores previram a separação de lotes e a criação de uma avenida principal, chamada de Dandara. Em 2020, o governo de Minas Gerais indenizou os donos do terreno em R$ 51 milhões, e o Dandara deixou de ser uma ocupação para virar, oficialmente, uma comunidade. A partir daí, a infraestrutura municipal, como asfalto, iluminação pública e saneamento básico, tem chegado aos poucos.

A Rua Zumbi dos Palmares foi asfaltada recentemente. No final de agosto, quando o Joio esteve na Comunidade Dandara, o canteiro que divide as pistas ainda estava empoeirado, e havia um pé de chuchu que resistia ao clima seco da capital mineira. Quase na esquina com a avenida principal fica o Nana Pub, um bar nomeado a partir do apelido da dona, Fernanda Martins.

Militante do MST, Nana se mudou para o Dandara em 2013. Quando criança, morava em Nova Cachoeirinha, onde a família tinha uma casa própria. A violência no bairro fez a família se mudar e manter a casa fechada. Já adulta, Nana foi morar de aluguel na região metropolitana de Belo Horizonte. Com quatro filhos, o valor da moradia pesou. “Ou eu comia ou eu morava”, relembra. Sua mãe, que morava desde o início na ocupação, vendeu a casa de Nova Cachoeirinha, comprou um lote no Dandara e insistiu para a filha se mudar para lá.

“Eu vim e não gostei, porque era muita terra, muita lama, muita escassez. Não tinha infraestrutura nenhuma pra morar. Era casa com um, dois cômodos de alvenaria, e o resto debaixo da lona”, conta Nana. “Me dava um desespero. Pensava: ‘como que eu vou conseguir criar meus filhos aqui, eu tô desempregada, o que que vai ser da gente?’” Mas ficou. Hoje, mora com três filhos e se divide entre a militância, a administração do bar e a atuação como agente de economia popular e solidária pelo Programa Paul Singer.

Nana participou do grupo focal organizado pelas pesquisadoras do Geppaas com outras cinco mulheres. Em comum nos relatos, a falta de renda fixa e a escassez de recursos as fazem priorizar as contas do mês para só depois comprarem comida. Algumas preferem fazer uma compra coletiva com parentes diretamente em uma Central de Abastecimento (Ceasa) e em distribuidoras de carne. A maioria prefere pagar cerca de R$ 15 em uma viagem de carro de aplicativo para ir a um supermercado atacado, onde encontram os menores preços e podem comprar tudo de uma vez.

Dentro do Dandara, há um minimercado em que os preços não diferem tanto dos grandes supermercados. Apesar da pouca variedade, elas reconhecem uma vantagem: as promoções de produtos próximos do prazo de validade. “A maioria compra logo uma caixa de leite que falta três dias pra vencer”, relata Nana. Assim como a busca pelo menor preço, o estado de alerta também é uma constante. A discriminação que sofrem nos estabelecimentos dos bairros vizinhos as constrange e intimida.

Frutas, verduras, legumes e carnes são pouco consumidos, principalmente pelo preço, mas também pela falta de qualidade da oferta nas proximidades. “Às vezes tem, mas nem sempre enche os olhos, né?”, avalia Eliane Alves Colares, que voltou a morar no Dandara há seis meses. Ela está desempregada, não tem filhos, e mora com sua mãe de consideração e seus três filhos.

Eliane é a responsável por cozinhar, e as compras são feitas quando precisam repor ingredientes básicos. Ela começa o dia passando um café. Para o almoço, prepara arroz, feijão, ovo, salada ou refogado. “Tomate, cebola, alface, rúcula, brócolis. A gente vai no que tem”, exemplifica. À noite, improvisa a partir das sobras do almoço, como macarrão, angu com couve ou frango com quiabo. Mesmo estando todos os dias na cozinha, ela dificilmente come. A depressão, que a acompanha há anos, tirou seu apetite – a condição também aparece como uma barreira à uma alimentação saudável em relatos de moradores de outras favelas do país ouvidos pelo Geppaas. “Tem dia que eu nem almoço, nem janto. Eu só tomo um café. Mas o corpo sente, dá fraqueza, fico tremendo”, descreve Eliane.

Os tremores também são velhos conhecidos de Nana. Por anos, acostumou-se à falta de comida e de horários para as refeições. É comum que ela fique o dia todo sem comer nada. “Eu já vivo há tanto tempo assim, que eu nem percebo. Só lembro quando meu corpo começa a dar sinais. Minha cabeça começa a doer, começo a ficar trêmula. Aí eu me dou conta de que eu não me alimentei.”

Ao final da entrevista do Joio com Nana, o gravador captou os miados esganiçados de um gato que rondava o bar. Depois de alguns minutos em que o bicho não dava trégua, Nana jogou um biscoito de polvilho, que ele devorou prontamente. “Ele está com fome”, vaticina Nana, ao que uma vizinha exclama: “Mas tão gordo!”

Desigualdade construída

Não foi só o Morro do Papagaio que se urbanizou num piscar de olhos. O Brasil deixou de ser um país rural nos anos 1960. Década a década, o percentual de pessoas morando em cidades só fez aumentar, chegando a 87,4% em 2022. Essas 177,5 milhões de bocas urbanas comem 80% dos alimentos produzidos pelos 25,6 milhões de brasileiros das áreas rurais. Naquele ano, o Brasil registrou 33 milhões de brasileiros vivendo algum nível de insegurança alimentar – 27 milhões deles moravam em cidades.

Ao final de 2023, os números da fome haviam melhorado: a insegurança alimentar e nutricional grave caiu para 8 milhões de pessoas. Dessas, 7 milhões vivem nas cidades.

É um desequilíbrio e tanto, mas o contraste não se dá apenas entre urbano e rural. Dentro das cidades, a desigualdade socioeconômica influencia o acesso e a qualidade dos alimentos. E isso se amplifica nas favelas, lugares que acumulam outros desamparos históricos, como falta de acesso à água e saneamento básico, educação e saúde.

“A gente é um país historicamente, economicamente e politicamente calcado no racismo. Não teve nenhuma lei objetivamente discriminatória, como nos Estados Unidos, mas houve um processo de segregação geográfica”, introduz Raquel Canuto, professora do Departamento de Nutrição e dos programas de pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde e Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Desde 2017, ela se debruça sobre a intersecção entre ambientes alimentares e desigualdades raciais.

As desigualdades raciais têm uma intersecção com as de gênero. “Quando a gente observa as pesquisas sobre segurança alimentar e nutricional, quem são aquelas que ocupam as piores condições? São as mulheres que executam o papel de alimentar o Brasil, historicamente”, diz Rute Costa, da UFRJ, referindo-se às mulheres negras.

Ela aponta a intenção que existe na precariedade dos ambientes alimentares em favelas, comunidades e vilas: a falta de políticas públicas se dá ao mesmo tempo em que a população é convencida que sua comida ancestral é precária e insuficiente. “Não é aleatório, não é neutro, não é ao acaso. Ainda que haja pessoas brancas que vivenciam a fome em muitos contextos, há uma grande concentração entre aqueles que são racializados”, diz.

No episódio do Prato Cheio “Guia Alimentar em Afroperspectiva”, Ainá Gomes, também professora da UFRJ e pesquisadora do CulinAfro, elenca as consequências da alimentação inadequada: “A gente é o povo que tem um risco aumentado de doenças, hipertensão arterial, diabetes, doenças crônicas como doença renal crônica. E, no contexto de saúde, se individualiza isso, se responsabiliza a pessoa: ‘você precisa fazer escolhas melhores, você precisa se alimentar melhor’. Como a gente faz isso sem ter acesso?”, questiona.

Rute, em entrevista ao Coletivo Bodoque, indaga outros motivos, mas na mesma direção de Ainá: “Quem vivencia o privilégio dessa iniquidade? Aqueles que também usufruem das vantagens de poder escolher o que comer, de poder lucrar com [a produção e] venda desses produtos ultraprocessados. O capitalismo constrói subjetividades e essa dimensão subjetiva é que mantém a dimensão econômica.”

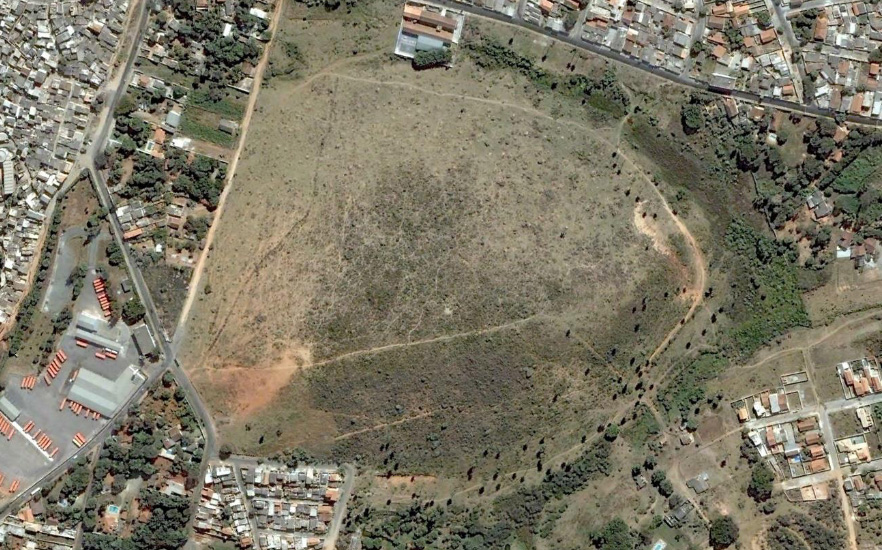

A maior parte das favelas e comunidades de Belo Horizonte se concentram em topos de morros, fenômeno que se observa em outras cidades brasileiras. A ocupação desses espaços aconteceu no último século, uma história bastante similar à do Morro do Papagaio, em que os primeiros ocupantes eram ex-escravizados.

Hoje, sete em cada dez moradores de favelas são negros, mesmo que essa população represente 55,5% dos brasileiros. “Os planejadores urbanos dizem que o CEP é o maior determinante social da saúde”, diz Raquel Canuto, da UFRGS.

População em favelas no Brasil

Fonte: IBGE (2022)

Isso fica claro na assimetria que os dados do IBGE de 2022 revelaram: 16,1 milhões de pessoas moram em favelas, das quais 11,7 milhões são pretas ou pardas. “Muitas dessas áreas não vão ter nenhum estabelecimento. Nem do saudável, nem do não saudável, e isso vem na esteira da ausência do Estado. O comércio formal, por si só, talvez não tenha interesse [em se instalar em favelas e comunidades], porque visa áreas com maior renda. E aí entra o papel do poder público, que pode implementar equipamentos de segurança alimentar e nutricional. A feira é uma delas”, explica Raquel.

No Brasil, as políticas de segurança alimentar e nutricional são descentralizadas. Cada município constrói seus programas e estratégias (como os sacolões Abastecer de Belo Horizonte), decide onde as feiras devem acontecer e pode instituir restaurantes populares e cozinhas solidárias, entre outros.

Como forma de munir os governos municipais de dados e ferramentas para diminuir a insegurança alimentar, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou em 2023 o Alimenta Cidades, um programa que apresenta o mapeamento dos desertos e pântanos alimentares em cidades com mais de 300 mil habitantes. O terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva havia recém-começado, e o MDS retomou políticas públicas voltadas à erradicação da fome. Havia, no entanto, um novo desafio: o alto índice de pessoas em insegurança alimentar e nutricional nas cidades.

“O estudo do Alimenta Cidades nos ajudou a identificar onde exatamente a comida não chega. A proposta é ampliar a produção, o acesso e o consumo de alimentos saudáveis, principalmente nas periferias das grandes cidades, e apoiar a gestão municipal a definir onde a política pública precisa chegar”, resume Gisele Bortolini, coordenadora-geral de Promoção da Alimentação Saudável do MDS.

O estudo foi coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) do MDS, em parceria com o Grupo de Políticas Públicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) da Universidade de São Paulo (USP).

O programa abrange 91 cidades, cuja população soma mais de 64 milhões – 32,3% em desertos alimentares e 19% em pântanos alimentares.

Ambientes alimentares em favelas do Brasil*:

Há, ainda, uma pequena parcela da população brasileira que vive simultaneamente em um deserto que também é pântano alimentar: são 52,7 mil pessoas, das quais 1,7 mil estão em favelas.

*Em 91 cidades com mais de 300 mil habitantes

Fonte: IBGE (2022) e Alimenta Cidades (2023)

Quando se olham para os dados das favelas, vê-se que um quinto dos moradores vivem em desertos alimentares, enquanto menos de 1% vive em um pântano alimentar – o estudo do MDS não aferiu o comércio informal nas comunidades, que poderia aumentar o último percentual.

Junto desse vácuo de oferta de comida saudável e com uma alta ingestão de ultraprocessados, as populações vulnerabilizadas apresentam um quadro que parece paradoxal: desnutrição e obesidade. Adultos com excesso de peso aumentaram de 42,6% para 61,4% da população em 17 anos, enquanto os com obesidade foram de 11,8% para 24,3% no mesmo período, segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2024.

Saiba mais

“A experiência do racismo é, resumidamente, desumanização. A importância desses alimentos saudáveis chegarem até à população negra é possibilitar a saúde e a restauração do direito humano à alimentação [adequada]. Fazer com que os alimentos ultraprocessados sejam mais difíceis de serem acessados é recuperar a humanização da população [negra]”, sintetiza Rute Costa.

O Alimenta Cidades tem duas linhas de atuação. Uma é o incentivo a iniciativas como as Cozinhas Solidárias, as doações via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e o apoio à agricultura urbana. A outra é a disponibilização de uma mentoria para os gestores municipais. “Identificamos possíveis lacunas de políticas públicas e disponibilizamos uma série de ferramentas para apoiar a cidade a definir suas prioridades”, explica Gisele.

Hortas comunitárias, uma saída

Nem toda horta comunitária é uma iniciativa da prefeitura. Muitas vezes, elas são espaços comuns ocupados por um grupo da comunidade ou parte de um terreno cedido por um particular. É comum que sejam os moradores a procurar a prefeitura para dar uso a um terreno baldio da sua vizinhança.

Foi o caso do Projeto Itamar, no Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte, que desde 2020 mantém uma horta comunitária em um terreno da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Fundado em 2005, o projeto leva o nome do fundador, Itamar José da Silva, e começou com ele dando aulas de taekwondo às crianças. Até hoje, ele se divide entre o voluntariado e o funcionalismo público: durante o dia, ele toca as atividades desportivas e de educação ambiental. À noite, trabalha como guarda municipal.

O Criança de Horta começou na pandemia, aos poucos. Depois de conseguir a cessão de uso com a Copasa, Itamar e outros voluntários começaram empurrando o entulho mais adiante no terreno, que era um barranco. Colocaram uns pneus por cima e então cobriram com terra. Isso ajudou a nivelar o solo e ampliar a superfície de plantio, ainda que o terreno continue bastante acidentado.

O segundo passo foi arranjar uma galinha para comer os possíveis escorpiões e, assim, as crianças não correrem riscos de serem picadas. Aquela foi a primeira de uma centena de aves que já passaram pelo galinheiro. Hoje, são 50 galinhas, 20 patos, cinco perus, três gansos, dois marrecos e uma dúzia de coelhos.

O retângulo comprido em que fica a horta tem mais de 800 metros quadrados, onde são cultivados 180 tipos de plantas – durante a visita do Joio, avistaram-se morango, banana, pitaia, mamão, limão, maracujá, cebolinha, salsinha, manjericão, couve, ora-pro-nóbis, alface, tomate, milho, beterraba, jiló e feijões. O cultivo ao estilo agroecológico rendeu um prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de Minas Gerais no ano passado.

Filho de agricultores, Itamar chegou com 18 anos a Belo Horizonte para morar com uma tia. Foi trabalhar como servente em um shopping center. Morando em um quarto, comprou um fogareiro e cozinhava usando uma panela usada que ganhou da tia, onde preparava as marmitas: “Colocava arroz, uma carne e fazia um mexidão. Eu ia para a Doca 2 comer, porque os colegas zoavam. ‘Você come mexidão todo dia, tá doido, vai gostar de mexidão assim lá longe’”, recorda, bem-humorado.

Sua companheira, Fernanda Benevides, também cresceu na área rural, na casa de um padrinho. Lá, havia vacas, porcos e galinhas. Com o leite, produziam requeijão e queijo, abatiam os bichos para ter carne, e plantavam feijão, milho e arroz.

Para ela, a mudança no padrão alimentar veio por outro motivo. Aos 15 anos, saiu de casa para estudar em uma cidade vizinha, enquanto trabalhava como empregada doméstica e morava na casa dos patrões. “Nem sempre tinha liberdade de se alimentar a hora que quer ou o que quer. Tinha que comer aquilo que tava lá e na hora determinada pelos patrões”, conta. Quando chegou a Belo Horizonte, grávida do primeiro filho aos 18 anos, Fernanda teve dificuldades em manter uma alimentação variada. “Na roça, a gente que fazia tudo, tinha liberdade de comer mais à vontade. Na cidade, é outro processo. Tem mais variedade, mas você tem que comprar tudo”, compara. Nem sempre o dinheiro era o suficiente.

Fernanda conheceu Itamar na Favela da Serra, em meados dos anos 2010. Ela está desde 2015 no projeto, e hoje é a responsável pelo administrativo. A horta trouxe mais qualidade à alimentação do casal, seus filhos e para as famílias das cerca de 20 crianças que integram o projeto, além de ser uma ferramenta para educação alimentar.

“Quando a criança planta, mesmo que ela não goste do alimento, ela faz questão de comer. A gente plantou o almeirão. Aí eu falei [para uma criança]: ‘o almeirão já está na época da colheita, mas você não gosta de almeirão…’ Ela disse ‘não tem problema, eu vou comer assim mesmo, porque não é justo eu plantar e outra pessoa comer’”, diverte-se Fernanda. As crianças participam plantando, fazendo a manutenção leve e colhendo os alimentos.

Elas também trazem o lixo orgânico de casa para despejar na composteira de piolhos-de-cobra, óleo usado para reciclagem e acabam “fiscalizando” os pais para que não joguem lixo na rua fora do horário de coleta. Para Itamar, é uma questão de educação ambiental. “Tem que ter um mundo melhor para as nossas crianças e crianças melhores para o mundo”, sentencia.

Para o próximo ano, o casal tem planos: quer acrescentar uma composteira elétrica à horta, que desintegra alimentos em poucas horas; instalar um tanque de tilápias e dar os primeiros passos para um cultivo integrado, em que a água dos peixes irriga os vegetais.

A cinco quilômetros da Favela da Serra, Júlio Fessô segue pensando no futuro daquele retângulo cimentado na outra quadra. No Morro do Papagaio, existem duas hortas comunitárias, mas são poucos os moradores que participam da sua manutenção. “Às vezes, dá até briga, porque a pessoa quer levar uma muda, mas não quer dar uma enxadada”, comenta.

Apenas acrescentar mais canteiros produtivos não é o suficiente para eliminar a insegurança alimentar nas favelas – mas é um dos passos na direção de mitigá-la. Além disso, Júlio enxerga múltiplos benefícios. “Tem a questão de produzir alimento, mas também a questão do meio ambiente, da saúde e também da paisagem, porque fica mais bonita, mais verde, mais cheirosa. Traz de volta as borboletas, as abelhas, os passarinhos. É como voltar no tempo”, sonha.