Brasil tem um dos cigarros mais baratos do mundo. Trajetória da tributação mostra que governo federal passou de sócio a cúmplice da indústria

A cada dois anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lança um relatório sobre a epidemia de tabagismo. Parte desse esforço tem sido monitorar os preços dos produtos derivados do tabaco e os impostos aplicados sobre eles. Os dados disponíveis vão de 2008 a 2020.

Segundo o último relatório, quando o assunto é tributação, até que estamos bem na foto. No Brasil, 81% do preço da carteira de cigarros da marca mais vendida corresponde a impostos, contribuições e taxas. Isso nos garante a 11ª posição num universo de 181 nações para as quais há dados disponíveis.

Mas quando se trata do preço em si a coisa muda de figura. Há várias comparações possíveis e o Brasil vai mal em todas.

A marca mais vendida do país custa um dólar, o que nos deixa na 157ª posição – bem longe dos países com os cigarros mais caros do mundo. Nessa lista, o primeiro lugar é da Austrália (21,13 dólares), seguida de Nova Zelândia (20,04), Niue (16,00), Irlanda (15,99) e Noruega (14,24).

Para evitar um ranqueamento que prejudique países com moedas desvalorizadas frente ao dólar, o relatório também leva em conta a paridade do poder de compra nas diferentes economias.

Acontece que isso não muda em quase nada o quadro: ocupamos o 158º lugar num universo de 176 nações entre as quais foi possível fazer a comparação.

O relatório também faz o levantamento do preço da marca mais cara e mais barata de cigarros vendidas em quase duas centenas de países.

Por aqui, a carteira da marca mais barata sai a 0,96 centavos de dólar – o que nos deixa na 119º posição do ranking mundial, na rabeira dos vizinhos Equador (5,10), Uruguai (3,66), Peru (3,13) e Chile (1,33). Estamos melhor do que Argentina (0,41) e Bolívia (0,87).

No caso da marca mais cara, vamos pior ainda, ocupando a 146ª posição, atrás de todos os vizinhos, com exceção do Paraguai.

De acordo com o Banco Mundial, o panorama é esse pelo menos desde os anos 1990 – e, na América do Sul, só a população paraguaia tem acesso a cigarros mais baratos do que a brasileira.

E nada é tão ruim que não possa piorar. O governo federal fez o último reajuste em impostos sobre cigarros num longínquo 2016. Resultado? Hoje, um salário mínimo compra 20% mais cigarros do que quatro anos atrás.

O breque na política de impostos e preços aflige os especialistas, que temem a reversão de uma tendência que parecia consolidada: a queda do tabagismo.

“O Vigitel, inquérito telefônico do Ministério da Saúde, já aponta um ligeiro aumento. Em 2018, 9,3% da população das capitais brasileiras fumava. Em 2019, esse número foi para 9,8%”, cita Tânia Cavalcante, secretária-executiva da Conicq, a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.

Como o Ministério da Saúde está atrasado na divulgação dos resultados do Vigitel 2020, ela explica que ainda é cedo para dizer que a piora veio para ficar. “Pode ser só uma inflexão, porque até então [o tabagismo] vinha caindo. Mas preocupa”.

A preocupação, no entanto, vai além do que os pesquisadores chamam de prevalência, calculada pela proporção de fumantes frente à população geral. É que embora ela tenha despencado no Brasil, o número de consumidores não mudou tanto assim – o que se deve, é claro, ao crescimento populacional.

Em 1989, 34,8% da população adulta fumava, segundo a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição do Ministério da Saúde – ou aproximadamente 29 milhões de pessoas, se levarmos em conta uma aproximação com os dados do Censo de 1991.

Trinta anos depois, esse número caiu para 12,8%, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, ou 20,4 milhões de fumantes. O mesmo que a população do Chile. Ou seis vezes a do Uruguai.

“Apesar da queda na prevalência, os números absolutos ainda são enormes. É preciso reduzir mais”, defende Cavalcante.

E se você está se perguntando qual é o obstáculo para que isso aconteça, pode voltar algumas casas, para o início dessa reportagem – ou, como o Joio propõe, viajar no tempo para entender por que o Brasil se tornou esse bicho de sete cabeças. Spoiler: é óbvio que essa é mais uma história sobre o poder das corporações sobre o Estado.

O início do problema

A tributação do tabaco não é novidade, nem a arrecadação foi, historicamente, o único motor para o aumento da carga, como mostra o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Marcos Valadão em Regulatory Tobacco Tax Framework: a feasible solution to a global health problem.

Na Inglaterra dos tempos de William Shakespeare, o rei James I resolveu, em 1604, taxar pesadamente o fumo que vinha da América do Norte – mas só quando o produto era transportado pelos rivais espanhóis, obrigados a pagar nada menos do que 4.000% de imposto de importação para entrar no mercado inglês.

A tributação sobre o tabaco aparece com uma roupagem menos mercantil e mais social na obra de, quem diria, Adam Smith. No livro A Riqueza das Nações, de 1776, o pai das ciências econômicas sugere que, junto com “açúcar e rum”, o tabaco seria um produto ideal para tributação por ser ao mesmo tempo supérfluo e extremamente popular. Para Smith, se os governos pesassem a mão na tributação do tabaco poderiam aliviar as taxas de coisas mais importantes à classe trabalhadora, como os alimentos.

Aumentar as taxas sobre o tabaco também ocorria por razões morais e até mesmo para financiar conflitos armados, caso da Guerra Civil dos Estados Unidos.

A preservação da saúde, porém, não aparecia no rol dos argumentos pró-tributação. A coisa começaria a mudar de figura graças a ela, sempre ela: a tecnologia.

Isso porque, o tabaco era consumido de muitas formas – cheirado, a partir de uma mistura chamada rapé; mascado; em cachimbos como os de Sherlock Holmes… Mas os cigarros mesmo não eram os mais populares.

Até que, em 1880, foi inventada a máquina de fazer cigarros, substituindo a fabricação à mão. Mais e mais cigarros inundaram os mercados. Para se ter uma ideia, nos EUA – onde há dados oficiais bem antigos –, o consumo anual saltou de 54 cigarros por pessoa em 1900 para 3,8 mil em 1960.

Com tanta fumaça no ar, doenças que antes eram raras se tornaram comuns. É o caso do câncer de pulmão.

Havia por volta de 140 registros da doença até 1900, mas, de repente, os casos explodiram. Intrigados, os profissionais da saúde começaram a fazer estudos – primeiro esparsos e tímidos, depois bem amplos.

O corpo de evidências ligando o tabagismo não apenas ao câncer de pulmão como a outras doenças foi crescendo. E entidades respeitadas foram se dobrando a elas.

Em 1962, o Royal College of Physicians – espécie de Conselho Federal de Medicina da Inglaterra – se pronunciou nesse sentido. Dois anos mais tarde, um braço do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, divulgou um caudaloso relatório que fazia a revisão de mais de sete mil estudos e concluía, de forma categórica, que o fumo causava câncer de pulmão e faringe, além de bronquite crônica.

O problema estava cada vez mais evidente. Restava fazer alguma coisa a respeito.

Arma mais eficiente

A reação dos governos e da sociedade contra o tabagismo começou mirando as embalagens. Sabe aquelas frases de advertência estampadas nos produtos? A primeira medida do gênero foi aprovada em 1965, nos EUA, como consequência direta do relatório do CDC.

O segundo passo foi a regulação da publicidade. Durante décadas, as fabricantes de cigarro desembolsaram uma verdadeira fortuna em propaganda em todos os meios de comunicação – e também fora deles, patrocinando eventos culturais e esportivos. O ato de fumar passou a ser associado a valores positivos, como independência e sucesso. Restringir os horários em que esses comerciais podiam ser veiculados foi o início de um processo que, mais tarde, levaria à proibição generalizada desse tipo de publicidade.

Depois, vieram as restrições ao ato de fumar em si. No Brasil, por exemplo, era corriqueiro acender um cigarro na agência bancária enquanto se aguardava na fila, dentro do ônibus na ida para o trabalho e em muitos outros lugares impensáveis hoje. A descoberta dos males do fumo passivo foi fundamental para impulsionar leis proibindo baforadas em ambientes fechados, o que tornou mais inconveniente o hábito de fumar.

E, finalmente, a tributação dos cigarros entrou no radar. A partir dos anos 90, economistas especializados no mercado do tabaco começaram a demonstrar que o aumento dos preços era a forma mais eficaz de reduzir o consumo, especialmente entre os jovens e pessoas de baixa renda – considerados os alvos mais vulneráveis da indústria do fumo.

Por isso, tributar o cigarro passou a ser uma poderosa arma da saúde pública e, na avaliação da OMS, a mais eficiente na cartilha de controle do tabagismo.

Anos 70 e 80: Estado sócio do tabaco

Os esforços para controlar o tabagismo no Brasil remontam aos anos 1970. Foram protagonizados por entidades médicas que chegaram a lançar, no fim daquela década, um “programa nacional de combate ao fumo” – que, apesar do nome com ar oficial, não tinha a participação do governo.

No entanto, mesmo que os ventos estivessem começando a soprar em outras direções, a fumaça não se dispersava por aqui. A correlação de forças ainda era amplamente favorável à indústria do fumo. Prova disso é a forma como o Ministério da Saúde resolveu lidar com o assunto.

Em 1981, com o Brasil ainda sob a ditadura militar, o ministro da época, Waldir Arcoverde, criou uma comissão com alguns dos médicos que vinham liderando esse debate. Porém o grupo, que deveria se dedicar aos estudos das consequências do fumo, não podia se manifestar publicamente sobre essas mesmas consequências. Com isso, se queria evitar qualquer queda nas vendas de cigarros.

Na verdade, o governo trabalhava para colocar mais cigarros nas bocas dos brasileiros.

Naquele ano, o então secretário da Receita Federal, Francisco Dornelles, convocou uma reunião com os quatro maiores fabricantes de cigarros da época – Souza Cruz (hoje BAT Brasil), Philip Morris, R.J. Reynolds e Sudan – para dar o seguinte ultimato: ou as empresas promoviam maciças campanhas publicitárias para aumentar o consumo de cigarros ou o Fisco aumentaria impostos.

A verdade é que a União era totalmente dependente das receitas geradas pelo fumo. E cálculos do Joio feitos a partir de dados da Receita Federal mostram isso.

Historicamente, o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados – é o principal tributo que incide sobre os cigarros.

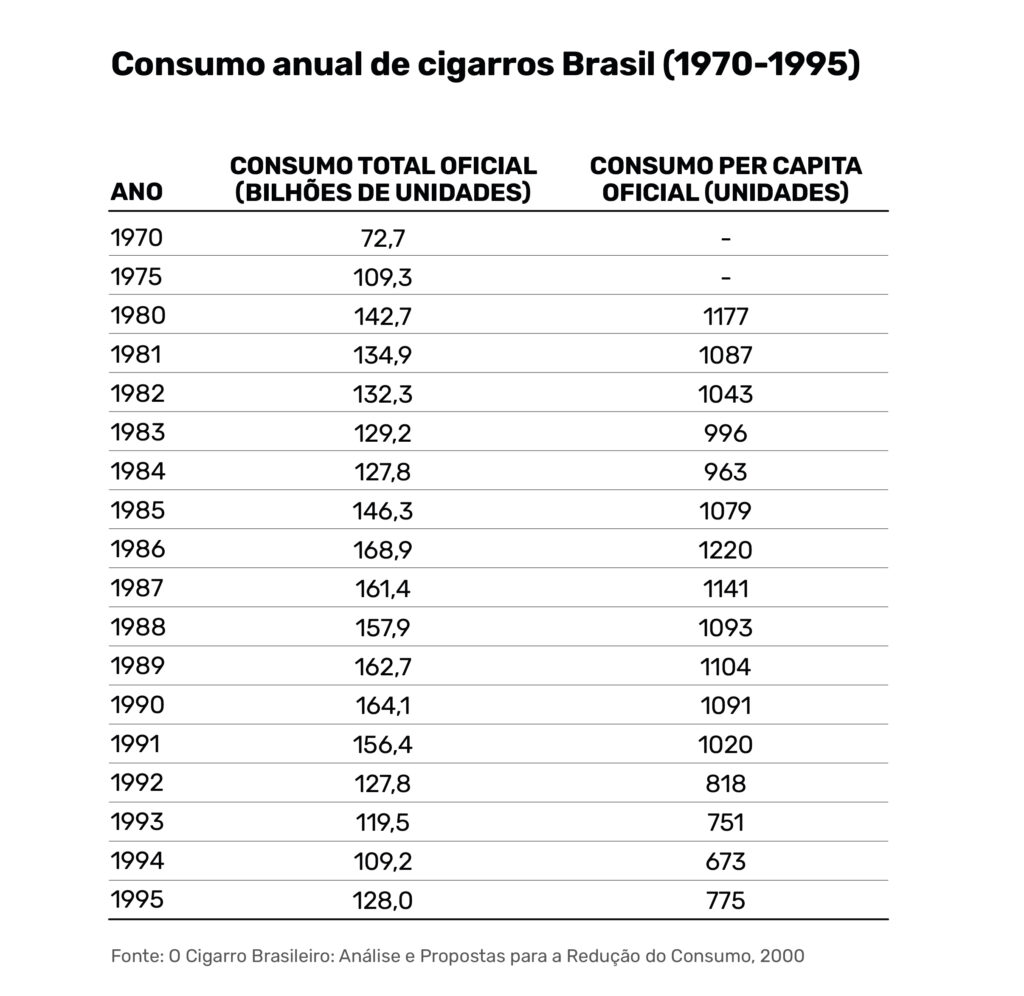

Quando Dornelles deu o ultimato, pela primeira vez o consumo do produto havia caído, passando de 1.177 cigarros por pessoa, em 1980, para 1.087, em 81.

Contudo o fato é que os cigarros respondiam pela maior parte do que era arrecadado com o IPI, chegando a 40%. E, em vários anos das décadas de 70 e 80, o chamado “IPI-Fumo” representou nada menos do que 10% de toda a arrecadação federal.

Anos 90: a carga tributária diminuiu

Além do IPI, há outros tributos que miram os fabricantes de cigarros no Brasil. Normalmente, a carga tributária dos cigarros é calculada pelos tributos que incidem sobre o consumo. O governo federal cobra IPI, PIS e Cofins e os estados cobram ICMS.

Nos anos 80, essa carga correspondia a 71,4% do preço final da carteira de cigarros nas contas dos próprios fabricantes.

Hoje, isso mudou muito pouco. Segundo o Anuário Brasileiro do Tabaco, em 2020 a carga foi de 73,5%. Mas nos anos anteriores foi menor do que na década de 80. Em 2019, esse percentual ficou em 67,9%.

Para se ter uma ideia do que isso representa em termos históricos, nos anos 90, a bandeira da empresa líder de vendas no mercado brasileiro – BAT Brasil, então Souza Cruz – era diminuir a carga tributária de 73,5% para 68,5%.

Essa estagnação, e por vezes retrocesso, se explica em parte por conta da postura da Receita Federal durante essa decisiva década, quando o governo resolveu dar um voto de confiança para os fabricantes de cigarros e baixar a carga tributária.

Para captar a estranheza disso, é preciso olhar novamente para o contexto internacional.

Com a chegada dos anos 90, a maior tática da Big Tobacco – a negação dos males do fumo – estava com os dias contados.

Graças a uma série de processos movidos na Justiça dos Estados Unidos, documentos internos das maiores empresas do ramo vieram à tona, provando que elas sabiam há décadas que a nicotina era uma droga e viciava – e que o cigarro, com milhares de substâncias tóxicas, adoecia e matava.

As 35 milhões de páginas até então secretas ajudaram a minar a credibilidade dessas empresas, que foram condenadas a pagar indenizações multibilionárias, principalmente pelos custos gerados aos cofres públicos pelos tratamentos de doenças relacionadas ao tabagismo.

Um dos pontos altos dessa história aconteceu em 1994, quando os CEOs das sete maiores companhias que operavam naquele país cometeram perjúrio diante do Congresso estadunidense. Questionados, os executivos afirmaram que não sabiam que o cigarro viciava. Três anos depois, em audiência no mesmo Congresso, foram obrigados a voltar atrás.

Por aqui, no entanto, o escândalo parece não ter afetado a credibilidade das empresas perante a Receita Federal.

Nos anos 90, o Brasil começou a enfrentar o problema do contrabando de cigarros. Isso quer dizer que produtos ilegais começaram a abastecer nosso mercado consumidor a preços muito mais baratos. A maior parte disso chegava – e ainda chega – do Paraguai. “Mas, na época, não era fabricado por lá, e sim aqui”, pontua o economista especializado no mercado de tabaco Roberto Iglesias.

Ele explica que as empresas brasileiras exportavam legalmente uma quantidade de cigarros capaz de abastecer muitas vezes o mercado paraguaio. E parte do excedente voltava para cá, por meio de circuitos ilícitos. O arranjo ficou conhecido como “exportabando”, e fez com que a Receita proibisse a exportação de cigarros para o país vizinho.

Porém os fabricantes de cigarros no Brasil passaram a pautar o contrabando como um problema tributário. A ideia era mais ou menos a seguinte: cigarros legais mais baratos reconquistariam os nacos de mercado perdidos para o produto ilegal – o que, consequentemente, aumentaria a arrecadação.

A Receita Federal mordeu a isca e resolveu, em 1999, reduzir a tributação do produto mexendo no IPI.

Naquele momento, a alíquota do imposto era de 41,25% sobre o preço final.

Depois da reforma, os cigarros foram separados em seis categorias diferentes e as marcas mais baratas tinham alíquotas menores – como as fabricantes defendiam há tempos, voltando a um modelo que existia antes de 1966.

“O pessoal da saúde, do antitabagismo, não se importa com a arrecadação”, alardeava na época Nestor Jost, então presidente da Abifumo, a Associação Brasileira da Indústria do Fumo que reúne as maiores empresas do ramo no país, como BAT Brasil e Philip Morris. Esse personagem, que na década anterior alardeava ‘não saber se o fumo faz mal’ em reação à tentativa feita pelo Ministério da Saúde de proibir as baforadas em hospitais e escolas, já dizia frases que saem até hoje da boca dos lobistas do tabaco: “O imposto sobre o cigarro é muito elevado no Brasil, um dos mais altos do mundo. Defendemos a queda da taxação, o que resultará em aumento da receita”.

Mas tudo não passou de um canto de sereia. Se a promessa era a de que a arrecadação aumentaria, aconteceu o contrário.

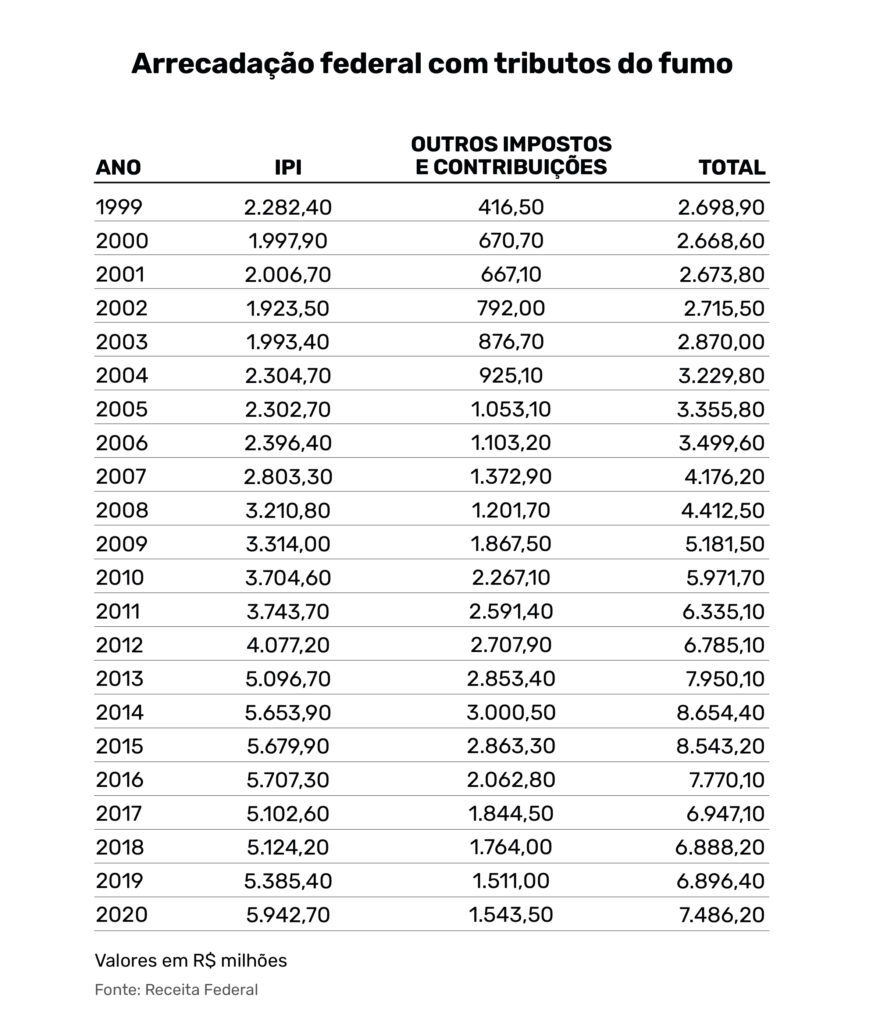

Em 1998, o IPI-Fumo reverteu R$ 2,5 bilhões para os cofres públicos. Em 1999 – primeiro ano da reforma – isso ficou em R$ 2,2 bi. Em 2000, caiu mais um pouco, para R$ 1,9 bi.

A reversão só veio depois de oito anos dessa brincadeira, em 2007, quando a Receita voltou a reajustar o IPI acima da inflação.

“Isso aconteceu, porque as empresas diminuíram muito pouco os preços dos cigarros – mesmo com os custos de produção baixando, como foi o caso do preço da folha de fumo. E, em alguns momentos, até aumentaram os preços”, explica Iglesias.

Moral da história: enquanto o Fisco abria mão de arrecadar, as empresas não abriram mão das margens de lucro para “lutar contra o contrabando”.

Negando as evidências

E o episódio da redução do IPI em 1999 piora ainda mais quando a gente põe na equação três variáveis muito importantes: política, saúde e ciência.

Se na ditadura os especialistas reunidos pelo governo tinham que discutir os males do fumo secretamente para não atrapalhar as vendas de cigarros, com a redemocratização as coisas arejaram.

Em 1988, o texto da nova Constituição Federal aponta que a propaganda de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e medicamentos é sujeita a restrições e deve conter, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios que decorrem do uso desses produtos. Essa foi a brecha para que a famosa frase – “O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde” – passasse a estampar as embalagens de cigarro naquele mesmo ano.

E a Constituição foi muito além. Trouxe o maior avanço de todos: a partir dela, a saúde passou a ser um direito dos brasileiros e deveria ser assegurada pelo Estado por meio do SUS – o Sistema Único de Saúde.

Aumentar os impostos sobre os produtos derivados do tabaco e destiná-los à saúde pública sempre foi uma das alternativas levantadas para desatar o nó de financiamento do sistema, que existe desde a sua criação.

Essa era a proposta do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Criado em 86, sob a coordenação do Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse programa elaborou em 88 um plano de trabalho com dois grandes objetivos a serem atingidos até 2000: reduzir o número de fumantes e, entre os fumantes remanescentes, o consumo.

Uma das formas de chegar lá era aumentar as taxas dos produtos derivados do tabaco até que elas representassem 80% do preço de venda.

“O secretário da Receita Federal dizia que era impossível aumentar os impostos. E a gente sabia que a indústria tinha entrada, como tem até hoje, muito maior do que o pessoal da saúde”, lembra a pesquisadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz Vera Luiza Costa e Silva, que na época coordenava a área do Inca a qual o programa é vinculado.

Para tentar dobrar as autoridades, o Inca apostou na ciência. Em 1997, um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) encomendado pelo instituto concluiu que um aumento de 15% no preço da carteira de cigarros produziria, no curto prazo, um salto na arrecadação entre 12 e 13,5%.

“Quanto mais caro um produto, menor o consumo: é uma questão de oferta e demanda. Mas isso não acontece automaticamente com o cigarro porque a nicotina vicia, o que leva o consumidor a ter um comportamento diferente”, explica o especialista em tributação Marcos Valadão.

Por isso, num primeiro momento, a arrecadação tende a aumentar. No longo prazo, esse aumento tende a ser “bem mais modesto”, admitia o estudo da FGV, mas não chegaria a provocar queda na arrecadação, variando entre 3 e 9%.

E, melhor dos mundos, tudo isso reduziria o consumo de cigarros, começando com decréscimos que variavam entre 1,5 e 3% no curto prazo, atingindo entre 6 e 12% no longo prazo.

O que era uma projeção no caso brasileiro já estava sendo posto em prática por outros países.

Em 1999, o Banco Mundial publicou um relatório que é considerado um divisor de águas até hoje. Uma força-tarefa de especialistas reuniu experiências concretas para mostrar aos governos do mundo que aumentar os impostos sobre cigarros diminuía rapidamente o consumo, mas não a arrecadação.

“Na verdade, evidências empíricas mostram que o aumento dos impostos sobre o tabaco trazem maiores receitas fiscais”, dizia o texto, que recomendava que a tributação representasse entre 66% e 81% do preço da carteira de cigarro.

O relatório também era categórico sobre o contrabando, alertando que o problema não deveria ser tratado como uma questão tributária a ser combatida com menos impostos, mas como questão de segurança pública a ser enfrentada com investigação e inteligência. Isso porque, países com altos índices de impostos tinham na época – e têm até hoje – taxas de contrabando menores do que outros com carga tributária menor.

Só que nada disso foi levado em conta pela Receita Federal quando se decidiu diminuir o IPI.

O Joio tentou descobrir, via Lei de Acesso à Informação (LAI), se na época foram feitos estudos e projeções para embasar a mudança no IPI-Fumo. Uma das unidades responsável pelo assunto na Receita – o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros – respondeu que não. Já a Coordenação-Geral de Fiscalização afirmou que a solicitação exigia “uma apuração especial” com “alocação de recursos humanos” e se negou a responder.

O mínimo

Em 2003, depois de anos de discussão, o primeiro – e único – tratado internacional de saúde pública foi aprovado pelos países que fazem parte da Organização Mundial da Saúde. E adivinha? Ele se dedica inteiramente a combater a maior causa evitável de mortes que existe: o tabagismo.

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco foi ratificada pelo Congresso Nacional em 2005, depois de sobreviver a uma campanha difamatória da cadeia produtiva do tabaco.

Uma parte fundamental do tratado diz respeito à política para aumentar o preço dos cigarros. E isso, segundo uma fonte da Receita Federal que aceitou falar com o Joio na condição de anonimato, ajudou a virar a chave lá dentro. “Alguém da saúde dizia ‘temos que aumentar a carga’, mas isso não era um comando para a Receita Federal. O respaldo do tratado fez a diferença e aumentar a carga passou a ser uma boa prática internacional”, afirma.

Os acontecimentos depois da ratificação do tratado corroboram esse depoimento. Em 2007, o IPI voltou a ser reajustado acima da inflação e, em 2009, as alíquotas do PIS e da Cofins foram aumentadas. Juntos, os tributos passaram de 6,36% para 10,97%.

Até que, em 2011, aconteceu uma mudança especialmente importante. E ela tem a ver com um contexto bastante específico.

Dilma Rousseff tinha acabado de assumir a Presidência da República e terminaria aquele ano com um índice de 72% de aprovação. No plano internacional, um fantasma rondava a Europa – e não era obviamente o da revolução, mas o da crise econômica.

No início de agosto, em uma semana marcada por um tombo de mais de quatro trilhões de dólares nas principais bolsas de valores do mundo, Dilma anunciou o Plano Brasil Maior, que daria o pontapé inicial numa ampla (e controversa) política de desonerações fiscais para a indústria nacional.

Por aqui, o dólar estava extremamente baixo e se temia que os importados invadissem o mercado interno. “Não vamos deixar que, por causa da crise internacional, eles [os importados] venham aqui, diminuindo o valor de seus produtos, e façam uma destruição dos nossos empregos”, declarou Dilma na época.

Como forma de compensar parte da renúncia fiscal, projetada em R$ 24,5 bilhões até o fim de 2012, o governo resolveu aumentar a tributação do cigarro. De novo, o IPI foi o alvo das mudanças.

Do jeito que estava, o IPI cobrava valores que iam de R$ 0,76 a R$ 1,35 conforme o tipo de cigarro. Quanto mais barato o cigarro, menos imposto era cobrado.

O novo modelo adotaria a alíquota única, instituindo uma tributação regressiva. Ou seja: quanto menor o preço do maço de cigarros, maior a carga tributária contida ali.

Pode parecer contraintuitivo, mas o mecanismo está em linha com as cartilhas de controle do tabagismo. A lógica é que os cigarros baratos atingem uma população mais vulnerável. E maior.

Além dessa alíquota fixa, foi estabelecido um valor por maço.

Na época, a carga tributária sobre o cigarro estava em torno de 60% levando em conta os tributos sobre consumo – IPI, ICMS e PIS/Cofins. Depois, isso ficou na casa dos 70%.

Mas a reforma não parou por aí: pela primeira vez, o governo federal estabeleceu um piso abaixo do qual o cigarro não poderia ser vendido no Brasil.

A política do preço mínimo representou uma guinada, porque, embora a carga tributária brasileira historicamente tenha se situado em patamares considerados adequados pelos especialistas, isso nunca conseguiu influenciar decisivamente os valores fixados pelas empresas na hora de vender os cigarros.

Na época, a medida não encontrou resistência. As empresas pequenas viam com bons olhos e propunham um piso de R$ 4,50 – valor que, nas contas do Sindicato das Indústrias de Fumo do Estado de São Paulo, garantiria que os fabricantes pagassem os impostos e investissem em melhorias na produção. Essas empresas conviviam com passivos tributários e algumas já tinham sido fechadas por não pagarem o que deviam à Receita.

Contrariando tudo o que havia dito desde a década de 90, a Souza Cruz passou a afirmar que o aumento do preço poderia ser uma arma contra o contrabando. Como? O consumidor saberia que qualquer produto mais barato do que o patamar mínimo fixado pelo governo teria origem ilegal. A líder do mercado brasileiro queria um preço mínimo na casa dos R$ 3,50.

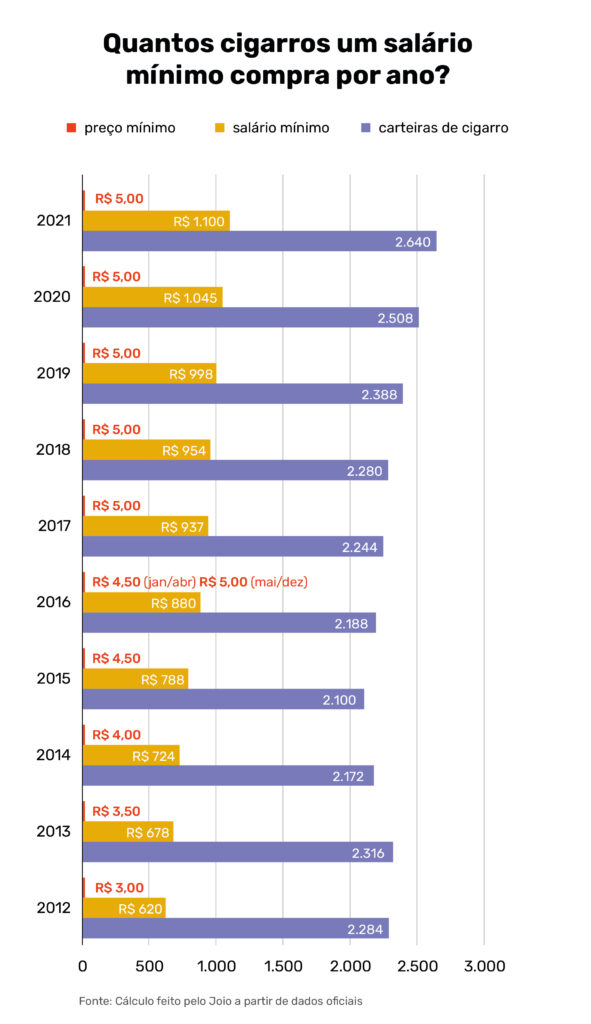

No fim, o governo fixou um valor de partida menor ainda, de R$ 3, que começou a vigorar em maio de 2012. A partir daí, o preço mínimo foi reajustado por decreto, anualmente.

Até que chegou 2016. O último reajuste foi determinado em janeiro daquele ano, em meio ao turbilhão político do impeachment de Dilma Rousseff. Desde então, o preço mínimo da carteira de cigarros ficou em R$ 5.

Poder de compra 20% maior

Um bom jeito de entender o impacto desses quatro anos de estagnação na política de impostos e preços é examinar a trajetória do poder de compra do salário mínimo.

Em 2012, início da política, o cigarro mais barato tinha que custar R$ 3. Se uma pessoa gastasse todo o salário mínimo de R$ 622 com cigarros, conseguiria comprar 2.484 carteiras no ano.

Nos anos seguintes, o reajuste acima da inflação do salário mínimo foi acompanhada por recalibragem nos impostos e preços dos cigarros – exatamente como rezam as diretrizes para a implementação da Convenção-Quadro, que recomendam um monitoramento contínuo da renda das famílias, de modo que os impostos sejam continuamente ajustados para que o produto seja menos acessível.

O melhor resultado é de 2015: alguém que ganhasse R$ 724 poderia comprar 2.100 carteiras de um cigarro que deveria custar, no mínimo, R$ 4,50.

Dá para ver também como pouco tempo sem reajuste já impacta o poder de compra. Em 2016, o preço mínimo permaneceu R$ 4,50 de janeiro a abril. Em maio, houve o último reajuste – para R$ 5. Um quadrimestre fez com que desse para comprar mais 88 carteiras de cigarro naquele ano, em comparação com 2015.

E, finalmente, esse exercício mostra como a política perdeu completamente tração a partir da paralisação dos reajustes. No ano passado, deu para comprar mais cigarros com um salário mínimo do que em 2012.

Do último reajuste para cá, houve 20% de aumento da capacidade de comprar cigarros.

Mas ‘só’ isso não basta: hoje a cadeia produtiva do tabaco tem no preço mínimo o principal alvo.

“A decisão do preço mínimo é extremamente preocupante porque tira totalmente a possibilidade de a indústria legal competir com a ilegalidade”, disse recentemente Romeu Schneider, secretário da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), que defende que um maço de cigarro possa sair a… R$ 2,50. Segundo ele, “R$ 5 para quem fuma uma carteira por dia é uma diferença muito grande”.

Se o desejo de Schneider se tornasse realidade, o cigarro brasileiro mais barato custaria aproximadamente 45 centavos de dólar – e o Brasil ficaria entre os 18 países com os cigarros mais baratos do mundo, se comparamos aos resultados do último levantamento da OMS, de 2020.

À deriva

“Os últimos dois presidentes [Michel Temer e Jair Bolsonaro] não se sensibilizaram com a necessidade de alterar o preço mínimo”, resume para o Joio a fonte da Receita Federal que preferiu não se identificar. As alíquotas dos impostos federais também não foram alteradas. “Quem tem o poder de estabelecer essas alíquotas é sempre um componente essencial nessa equação”, reforça a fonte.

Ao mesmo tempo, até o Ministério da Saúde abandonou a defesa da política de preços e impostos.

O recém-lançado Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis estabelece a meta de 40% de redução do tabagismo até 2030. Porém o texto sequer menciona a questão tributária, que tinha merecido destaque no plano anterior, lançado em 2011.

O lapso fica maior porque o novo plano destaca que, ao longo da última década, a prevalência de tabagismo apresentou a maior queda entre 2010 e 2015. Foi nesse período que os impostos aumentaram, o preço mínimo foi estabelecido e o produto ficou mais caro.

Parece estranho e ilógico que a meta de redução do tabagismo seja dissociada de uma política de preços e impostos que se mostrou acertada faz poucos anos.

Mas como é sabido até pelo ar que carrega fumaça de cigarro, hoje o Estado brasileiro está divorciado da lógica e unido à estranheza. Sinal de maus ventos para o combate ao tabagismo.