Corporações de refrigerante beneficiadas por distorção tributária mesmo na pandemia exploram trabalhadores e meio ambiente, além de estarem associadas a doenças crônicas

Guaraná, no Amazonas, está longe de ser um refrigerante. É uma planta, cujo fruto dá uma vez por ano. Em regra, vermelho. Às vezes, laranja, com um olho vibrante desenhado na casca. Waraná. É assim que o povo indígena Sateré-Mawé, detentor dos conhecimentos ancestrais acerca do cultivo e do manejo da planta, o nomeou.

O guaraná é uma espécie nativa da Região Amazônica e indígenas e ribeirinhos ainda mantêm os rituais e cultivos tradicionais. Mas, hoje, boa parte da produção está atrelada a um complexo esquema de vantagens tributárias concedidas aos produtores de concentrado de refrigerante, apelidado de “xaropinho”, na Zona Franca de Manaus. Instaladas por lá, corporações como Ambev e Coca-Cola brigam pela manutenção de bilhões de reais que deveriam ter como destino os cofres públicos.

Até 2018, 20% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que deveriam ser recolhidos pelo poder público em cima dos concentrados de refrigerantes, eram devolvidos às empresas em forma de “créditos tributários”.

Durante o governo Michel Temer, em 2018, esse benefício começou a ser reduzido, descendo até 4%. Organizações da sociedade civil que atuam na promoção da saúde pública reivindicavam que o passo seguinte fosse o de zerar a vantagem e, levando em conta a pandemia, chegaram a propor que os recursos sejam usados no combate à crise sanitária.

Em fevereiro deste ano, entretanto, conforme novo decreto assinado pelo governo Bolsonaro, a alíquota, além de não zerar, deu a megacorporações como Coca-Cola e Ambev a garantia de que subiria a 8%, a partir de junho. E não deu outra: no início deste mês, com pandemia e tudo, o decreto foi mantido.

A nova alíquota será válida, em princípio, até novembro. A Receita Federal não publicou uma estimativa de quanto o governo federal irá perder. Em nossos cálculos, com base nos números oficiais para os anos anteriores, durante os seis meses de vigência da medida, estima-se entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões, a depender do volume de comercialização.

A pressão para a extinção das vantagens às empresas com base no Amazonas vem, além de organizações da sociedade civil, de empresários de São Paulo, reunidos em torno da Associação de Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras), que insistem que “a Zona Franca não precisa ser usada como instrumento de subsídio para favorecer poucas grandes empresas”, conforme apresentado em moção.

Os produtores de refrigerante situados no Amazonas, por sua vez, têm se colocado contra os cortes na alíquota. Em fevereiro deste ano, o dono da marca Dolly, Laerte Codonho, afirmou ao jornal Folha de S. Paulo, que estudava retirar a operação da Zona Franca de Manaus. Em dezembro de 2018, a Pepsi deixou não só a região, como o país, e instalou a fábrica latina no Uruguai.

Os créditos chegaram a render cerca de R$ 7 bilhões por ano às produtoras de xarope baseadas em Manaus e ainda há quem queira tirar proveito indevido da medida. O Joio e O Trigo revelou, no final de 2018, em investigação exclusiva em parceria com The Intercept Brasil, um esquema bilionário da Coca-Cola envolvendo os créditos destinados à produção do concentrado de refrigerantes na Zona Franca. Há evidências de superfaturamento nas notas fiscais para inflacionar os créditos de IPI recebidos.

E vale lembrar – ainda mais em plena pandemia de covid-19 – que as corporações de refrigerantes e outras bebidas açucaradas ultraprocessadas que são beneficiadas por esse esquema estão diretamente associadas a doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e câncer, segundo diversas evidências científicas nacionais e internacionais. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde (OMS), bem antes da crise sanitária do coronavírus, já alertava que era necessário sobretaxar esses produtos para “salvar vidas”.

Para piorar, Manaus sofre diretamente com esse drama. De acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), a capital amazonense tem o maior índice de população com algum nível de obesidade do país, 23%, empatada com Cuiabá.

O Joio, aliás, tem denunciado sistematicamente os abusos relativos à política de incentivos fiscais na Zona Franca. Como parte da investigação, fomos verificar como é a cadeia produtiva do guaraná que alimenta essas indústrias.

No campo, a realidade é de pobreza, trabalho precarizado e ameaça à diversidade genética e cultural existente no coração da Amazônia. Mas há também um cenário de luta, com articulação de agricultores familiares em busca de valorização e intensa mobilização dos Sateré-Mawé para preservar o território e exportar guaraná orgânico para a Europa.

Lucros bilionários, trabalhadores explorados

Maués é considerada a terra do guaraná. O município fica ao leste do Amazonas, já na fronteira com o estado do Pará e, para chegar até ele, é preciso percorrer cerca de 300 km em rios amazônicos — uma viagem de 18 horas, que se faz balançando numa rede pendurada no barco. Uma cidade de pouco mais de 60 mil habitantes, em que metade da população passa o mês com menos de meio salário mínimo. O PIB per capita é de apenas R$ 7.300, um dos mais baixos do país, enquanto a média brasileira chega a quase R$ 35 mil, de acordo com dados do IBGE.

A logística do município é complicada, por ser todo entrecortado por cursos d’água. As comunidades rurais ficam ao longo de rios como Andirá, Marau e Urupadi, e parte da terra indígena dos Sateré-Mawé também compõe o território. O acesso à cidade é difícil, e custa caro escoar a produção, porque o transporte é feito de barco a gasolina, que custa R$ 5 o litro. A depender do tipo de barco que se use, uma viagem do Marau a Maués pode custar 100 litros de gasolina, ou R$ 500.

O guaraná é o principal produto da agricultura ali. Além de comercializado, é bebido nas casas da região, entre amigos ou ao longo do dia, para afastar o sono e a fome. Fome que, inclusive, é uma realidade que acomete famílias indígenas e ribeirinhas. A maioria vive à base de farinha e frutas colhidas ou plantadas. Peixe, quando se pesca. As casas também são muito simples, com paredes de madeira, chão de terra batida e telhado de palha. Às vezes, a falta de dinheiro faz com que se torne muito difícil levar a produção para a cidade, porque nem sempre compensa.

Maués produz anualmente cerca de 250 toneladas de guaraná, que são vendidas principalmente à Ambev, para a produção do Guaraná Antarctica, cujo extrato é produzido em fábrica na região desde a década de 1960.

Contudo, apesar da presença da empresa no município, os produtores ficam à mercê de atravessadores, que vendem o guaraná para a AmBev por R$ 24/kg, mas os agricultores recebem apenas R$ 15, R$ 12 e às vezes até R$ 7 o quilo, já que não têm alternativa para escoar a produção.

Essa realidade é admitida em relatório produzido pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) sobre a cadeia produtiva do guaraná de Maués. A ONG é financiada pela própria AmBev e pela agência americana USAID – subordinada à presidência dos Estados Unidos e acusada de intervenções em vários países – para atuar de modo a viabilizar produtos nativos da Amazônia, com um discurso em desenvolvimento econômico e sustentável.

A agência estadunidense, inclusive, assinou com o governo de Jair Bolsonaro, em 2019, uma declaração de intenção que prevê a criação de um fundo de 100 milhões de dólares, aproximadamente 530 milhões de reais na cotação de hoje, destinados especialmente ao setor privado, a empresas “que desenvolvam uso sustentável de produtos florestais madeireiros ou não madeireiros” na Amazônia.

A gerente de processo agrícola da AmBev, Miriam Figueiredo da Frota, baseada em Maués, afirma que a empresa compra o guaraná dos atravessadores por uma mera questão burocrática. “Nós não temos como ficar com compradores na beira do rio, comprando um pouquinho de cada produtor, informalmente. Precisamos comprar de um fornecedor com CNPJ, que feche com a gente um pacote”, diz.

A relevância da empresa como compradora, entretanto, vem caindo, puxada pela queda no consumo de refrigerantes — no Brasil, de acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, o percentual de brasileiros com consumo de refrigerantes em cinco ou mais dias da semana caiu de 26,4% em 2008 para 14,4% em 2018. A AmBev ainda não tem outro produto à base de guaraná no portfólio e, na safra passada, a empresa comprou apenas cem toneladas de guaraná, que vem essencialmente de Maués e municípios próximos, como Barreirinhas, Parintins e Apuí.

“Costumávamos consumir 300, 200 toneladas por ano, caiu bastante. A AmBev demorou um pouco a responder a essa mudança no mercado; o guaraná é um produto promissor, mas precisa de pesquisa para desenvolvimento de novos produtos”, confirma a gerente.

A versatilidade de usos para o guaraná é enorme: pode ser utilizado em energéticos, medicamentos e até cosméticos. O mercado existe, pode crescer e Maués poderia se beneficiar disso. Não está. “O Brasil não sabe que o guaraná é de Maués, ainda é um produto muito local. Tem um trabalho grande de divulgação a ser feito”, diz Eric Brosler, coordenador técnico do Idesam. “O produtor não tem visão de empreendedor, nem o município”, diz Ramon Morato, engenheiro agrônomo da ONG.

Mas, como vimos — e veremos adiante —, a questão está longe de ser fácil para o produtor. Produzir é caro e os preços pagos pela indústria mal cobrem os custos de cultivo, quanto mais os custos de profissionalização da atividade no campo, entre agricultores que ainda lutam pela garantia da subsistência das famílias.

A lógica hostil do agronegócio

Com a Coca-Cola, o cenário é diferente. A multinacional não se mantém diretamente no campo. A empresa, por meio da Recofarma, produtora de concentrado de refrigerante, negocia parte do guaraná que consome — por exemplo, a totalidade do extrato de guaraná usado no refrigerante Kuat — com uma agroindústria chamada Jayoro, instalada no município Presidente Figueiredo, na Região Metropolitana de Manaus.

Ali, todo o guaraná é produzido a partir de mudas clonadas da Embrapa, que exigem aplicação de adubo químico e agrotóxicos, com pulverização por aviões. De acordo com o agrônomo Marcos Petillo, funcionário da prefeitura, que já trabalhou fornecendo assessoria técnica para a Jayoro, a empresa possui cerca de 4.500 hectares de cana-de-açúcar e 400 de guaraná.

Instalada na região em 1984, a usina, logo de cara, promoveu largo desmatamento. Nascida a partir do Proálcool estimulado pela ditadura militar, com apoio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), fez predominar a monocultura da cana em detrimento de diversas espécies vegetais nativas para produzir matéria-prima para combustível de veículos. A partir de 1995, o empreendimento entra na mira de investidores. Entre eles, a Coca-Cola.

A usina, então, voltou a destruir a floresta. Aproximadamente 10 mil hectares de mata foram derrubados para retomar o ritmo do plantio da cana. Dessa vez, a motivação era o fornecimento do açúcar, necessário à produção do “xaropinho”, que serve de base para as bebidas açucaradas e gaseificadas que impulsionam os índices de obesidade.

De Presidente Figueiredo, o açúcar é despachado para a Zona Franca de Manaus, onde é despejado na Recofarma Indústria do Amazonas LTDA, fabricante de xarope.

A contratação dos funcionários que trabalham na plantação se dá apenas na safra. Os trabalhadores, portanto, passam boa parte do ano sem renda fixa e sem direitos trabalhistas. No escritório da Jayoro, o movimento em busca de emprego é grande. Não raro, especialmente mulheres são recrutadas para trabalhar na colheita. Elas ficam na função por cerca de três meses.

Em setembro do ano passado, quando passamos por lá, uma das mulheres que apareceu para entregar currículo já estava tentando ocupar a vaga pela sexta vez. O fixo é um salário mínimo, mas dá para ganhar até R$ 2 mil por mês, a depender da produtividade. Quanto mais elas colhem, mais ganham e isso gera até briga no guaranazal, caso uma se meta a colher na fileira da outra. O trabalho é realizado debaixo do sol a pino, mas as mulheres acreditam que vale a pena. No resto do ano, são diaristas, donas de casa ou vendedoras de trufas de chocolate.

Para conseguir uma vaga, é preciso ter atenção na hora de preencher o currículo. A empresa não recruta pessoas que morem fora da rota do transporte dos ônibus que levam e trazem os trabalhadores. Caso a pessoa more na estrada, será possivelmente descartada, uma vez que problemas que ocorram no trajeto podem gerar custos com acidentes de trabalho. Isso dificulta o acesso ao emprego num município em que grande parte da população vive em área rural — e muitos acabam tendo que mentir nas informações para conseguir o sustento.

O período de colheita da cana-de açúcar dura um pouco mais. São cerca de seis meses e a convocação prioriza os homens, que são chamados para ser tratoreiros ou caminhoneiros. “Hoje, em termos econômicos, a cidade depende bastante da Jayoro, porque é a maior empregadora, depois da prefeitura. Por muito tempo, trouxeram mão de obra de fora, agora, a maioria é do município. Mas o que acontece é que mais da metade dos postos de trabalho não são permanentes”, diz o economista Maurício Adu Schwade, que é mestre em processos socioculturais e antigo morador de Presidente Figueiredo.

A oferta de vagas também não é mais tão grande quanto antigamente. Com a proibição da queima da cana, a maior parte da colheita atualmente é feita de forma mecanizada. No fim do ano, a empresa conta com cerca de 1.500 funcionários, entre fixos e temporários, para atender as duas safras.

A Jayoro não designou nenhum funcionário para nos dar entrevista, nem se prontificou a apresentar a propriedade quando a reportagem estava no município.

Desenvolvimento ou massacre?

O secretário de produção de Presidente Figueiredo, Ricardo Matos, afirma que as receitas vêm basicamente dos royalties da mineração, porque a agroindústria não paga royalties ao município.

Para ele, o Estado não tem uma política de desenvolvimento e as cidades, muitas vezes, acabam prejudicadas devido à concentração dos incentivos para a indústria na Zona Franca de Manaus. “A Zona Franca não está mais no auge. E não conseguimos investir no setor primário, nos agricultores familiares. O minério vai acabar e vamos ficar a ver navios”, diz Matos.

A cidade já foi a terra do cupuaçu, mas virou apenas um cemitério de esperanças. “As pessoas que vêm parar aqui são as que foram para Manaus sonhando com a Zona Franca. E vem sonhando o sonho que deu errado”, ressalta Matos (recordemos que a ZFM, de 2014 a 2018, eliminou 33,8 mil postos de trabalho, e não se sabe ao certo ainda quantos foram cortados durante a pandemia).

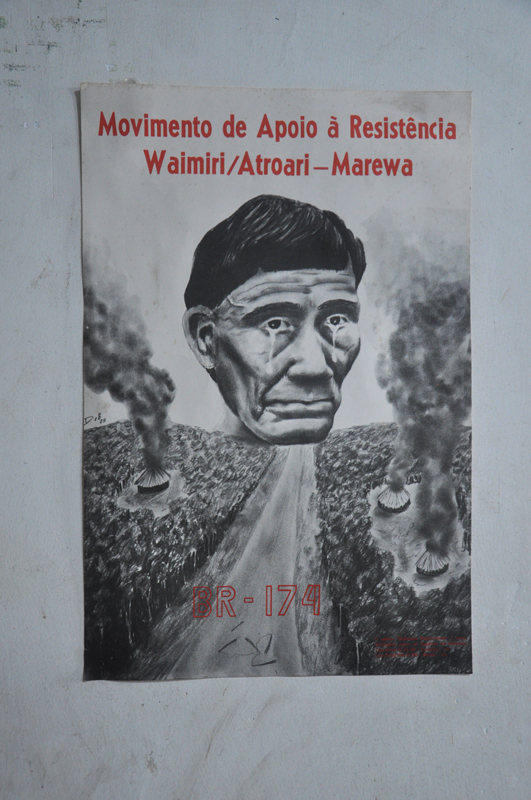

Não é de hoje que a cidade enterra sonhos. Além de levar o nome de um dos militares que governaram o país na época da ditadura (João Baptista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, de 1979 a 1985), foi construída sobre a terra do povo Waimiri-Atroari, massacrado ao longo do século 20 — e quase dizimado.

Egydio Schwade, indigenista e ativista que trabalhou como missionário ao longo de décadas, se estabeleceu em Presidente Figueiredo nos anos 1980, justamente para lutar contra o massacre do povo Waimiri-Atroari. “Já sabíamos que estavam sofrendo muita violência, mas era difícil ter qualquer informação. Eles estavam numa área fechada, isolada pelos militares. Até hoje, tem a barreira que os militares construíram (e acusam os índios de terem construído), no km 208, para evitar a entrada de jornalistas e ocultar crimes”, lembra o indigenista.

Em 1905, eram seis mil indígenas; em 1983, apenas 350. Os dados constam da dissertação de Tiago Maiká Schwade, doutor em geografia humana que estudou as disputas de terra na constituição territorial do Amazonas. A pesquisa realizada no mestrado é dedicada exclusivamente aos conflitos fundiários em Presidente Figueiredo e revela que há relatos de homicídios de índios por uso de bombas químicas e explosivas lançadas de aeronaves, armas de fogo, cercas eletrificadas, distribuição de roupas contaminadas com sarampo e vacinação com super dosagens de medicamentos.

Boa parte da terra que os Waimiri-Atroari habitavam foi colocada à disposição de grileiros paulistas, na época da ditadura. Uma das famílias paulistas que arrebatou lotes na região nos anos 1970 foi a Magid, dona da Jayoro. Foram 16 lotes, totalizando mais de 45 mil hectares de terra. Na década de 1990, mais 25 lotes menores foram arrematados em processo semelhante de grilagem. Hoje, a área é de cerca de 60 mil hectares.

Os lotes mais tardios, que ficam à margem da BR-174, foram colocados em nomes de “laranjas” que vêm transferindo aos poucos as propriedades para a empresa. De acordo com Tiago Maiká Schwade, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) atuou de forma ativa em favor da empresa, a partir de um projeto de grilagem criado para atender interesses privados. “É um típico exemplo do processo de territorialização do capital na Amazônia”, enfatiza.

Segundo o pesquisador, a apropriação privada da terra em Maués é diferente. Lá, a AmBev, apesar de não ter um projeto fundiário, domina boa parte da produção campesina. “É um processo que na geografia chamamos de monopolização do território pelo capital.”

A busca por valorização

Entre 2014 e 2018, a produção nacional de guaraná caiu de 3,6 para 2,6 mil toneladas, redução de 7%, de acordo com relatório de outubro de 2019 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). De um lado, a Bahia foi o estado que mais perdeu produção. Passou de 2,7 mil para 1,6 mil toneladas de guaraná entre 2014 e 2018 (-12%), mas ainda detém 60% de todo o guaraná nacional — um produto de baixa qualidade, vendido por metade do preço (R$ 10/kg). Do outro lado, o Amazonas ganhou força no período: passou de 624 a 733 toneladas, uma alta de 4%. O motivo dessa alta pode ser justamente o fato de o Amazonas agora ter uma produção orgânica despontando.

Contudo, terras de onde o guaraná é nativo receberam visitantes estranhos nas últimas décadas: as mudas de guaraná clonado. Existem mais de mil tipos de guaraná nativo, criados a partir dos cruzamentos da natureza e isso garante uma variedade de cores, sabores, mas, principalmente, resistência. Cada planta é um indivíduo único, com DNA próprio e, caso uma planta fique doente, isso não quer dizer que todas ficarão.

Com as mudas clonadas, não. Elas servem ao propósito da produção calculada, precisam de adubos e agrotóxicos específicos e, apesar de serem manejadas para resistir à praga mais comum na região – a tripes – são como um exército de um homem só. Todas as plantas são exatamente iguais, produzidas a partir da estaca de uma mesma mãe e vulneráveis da mesma maneira às adversidades.

A Embrapa é a responsável pelo desenvolvimento das mudas. Atua em Maués desde a década de 1970, mas as primeiras mudas só foram lançadas em 1999. Dentre todos os tipos de guaraná, saíram oito variedades, seis delas usadas no município. Produzir esse guaraná, com todos os cuidados que ele requer, custa R$ 23/kg. O preço pago pela AmBev mal cobre esses custos e, se for considerado o valor que os produtores de fato recebem, é evidente que sairão no prejuízo se aceitarem esse caminho.

O supervisor do Campo Experimental da Embrapa em Maués, Ribamar Ribeiro, diz que o objetivo é melhorar a produtividade e, consequentemente, a vida do produtor. A resistência às mudas clonadas, segundo ele, é um problema cultural. “Se for viver só do guaraná nativo, como eles chamam, vão passar necessidade. O que eu tô falando é de uma cultura industrial. Se eu for trabalhar nesse estilo, não tenho como atender a demanda de nenhuma fábrica, nem de um produtor pequeno de xarope”, comenta Ribeiro. “A indústria não tem interesse nisso, é um mercado pequeno, de nicho, para ter essa produtividade industrial, tem que ser mais tecnificado.”

Entretanto, o supervisor da Embrapa admite que essa não é a realidade local. “Nosso produtor não é tecnificado, é um produtor do extrativismo. Com pouca coisa. fica satisfeito”, avalia. E a Embrapa não tem um projeto de guaraná orgânico no município, apesar do potencial, da maior aceitabilidade dos produtores e do melhor valor agregado. A parceria com a AmBev não é formalizada, mas o foco é 100% na indústria.

Um dos agricultores que têm investido nessa via é Adeilson de Souza, o Dedeco, que mora na comunidade do Paricá. Ele tinha seis hectares de guaraná nativo, mas substituiu a área pelo guaraná clonado quando decidiu aumentar a produção, em 2010. Nas duas primeiras tentativas, perdeu quase tudo, porque tentava plantar do mesmo jeito que fazia antes. Na safra passada, produziu 3,1 toneladas de guaraná e vendeu a R$ 24,30/kg diretamente para a Ambev, por meio da Associação Comunitária e Agrícola do Rio Urupadi (Ascampa). A primeira vez que conseguiu vender para a Ambev foi em 2016. Em 2012, por exemplo, vendeu 2,5 toneladas a um atravessador, que pagou apenas R$ 12/kg.

“Quem só conhece o Guaraná Antarctica, o refrigerante, ou só vê o guaraná ali já ralado no copo, numa embalagem, não entende o trabalho que dá para produzir. Ele não pode passar mais de cinco dias dentro de casa, amontoado, porque fermenta muito. Perde cor, perde aroma. Para ter um produto de qualidade, em dois ou três dias [após a colheita] tem que despolpar, lavar, torrar”, conta Dedeco. “Eu tenho quatro fornos de barro. É uma tradição antiga nossa. Precisa ficar ali seis, sete, oito horas, depende da quantidade de latas que você coloca. Eu faço duas fornadas por dia só, mas tenho que acordar às três horas da madrugada. É cansativo, por isso que a gente trabalha por essa questão da valorização.” Para Dedeco, um preço justo a ser pago no município seria de R$ 30/kg.

Como o valor é baixo comparado aos custos da produção, ele não consegue tomar todos os cuidados necessários com a planta. “Eu não faço tratamento de adubação química do jeito que a Embrapa recomenda, eu faço a correção do solo no plantio. Fazer três adubações no ano? Não tem condições”, afirma.

O secretário de Produção do município, Luís Carlos Dinelli, envolvido desde o início no processo de conquista do certificado de Indicação Geográfica (IG) do guaraná de Maués, concedido aos produtores do município em 2018, acompanhou por dez anos os imbróglios burocráticos até a concessão, mas nenhum saco de guaraná saiu da cidade certificado até agora, porque muitos produtores não conseguem atender às exigências. Dentre elas estão a obrigatoriedade de se ter um barracão calçado e telado, além de toda a documentação regular, como a carteira de produtor, o certificado de aprovação (CA) e o documento da propriedade.

“Hoje, temos certificado de melhor guaraná do mundo, mas estamos perdendo em área plantada e produtividade. Quando vamos à área rural, nos deparamos com a estrutura do mesmo jeito há anos, cobertura de palha, chão de terra batida, a grande maioria sem poço artesiano, coletando água do rio. Tivemos a oportunidade de fechar um pacote de 15 toneladas de guaraná certificado com a AmBev, mas não conseguimos nem duas toneladas. Foi muito frustrante”, diz Dinelli.

A prefeitura não tem um investimento contínuo de apoio ao produtor rural que vive em condição de vulnerabilidade. “Em 2002, foi criado um modelo piloto de um programa agropecuário na zona rural. Foi feito um plano de ações, com doações de mudas, sementes, ferramentas, instrumentos, construção de equipamentos, barracões de farinhas, tanques-rede, tudo custo zero, em parceria com o governo do estado. Mas esse incentivo não foi anual. A partir do momento que a prefeitura se afastou, o plano desandou”, observa o secretário.

Devido ao acordo tributário da AmBev com o governo estadual, anualmente são retidos R$ 7 milhões — uma quantia fixa, que não varia a depender do lucro da empresa. Desse recurso, é determinado que 25% devem ser destinados à realização da Festa do Guaraná, tradicional celebração de Maués, e a AmBev tem exclusividade para comercialização de bebidas no evento.

“Que benefício isso dá pra Maués? Tem R$ 1,7 milhão, mas toda a estrutura da festa quem paga somos nós. A AmBev chega aí com uma lancha bonitona, comitiva de 50 pessoas, ator global, tudo custeado com nosso recurso. Ficou muito ruim. O município entra com o espaço físico para que não se perca a Festa do Guaraná, mas estamos condicionados aos acordos realizados entre a diretoria da AmBev e o governo do estado, em que o município é um coparticipante só”, esclarece Dinelli.

Cultura vs clones

O guaraná mais rentável que sai de Maués hoje é o guaraná orgânico. Chega a ser vendido por R$ 45/kg, e a valores muito mais altos quando é vendido em pó, fracionado e embalado. A produção orgânica está longe de ser diferente da produção mais conhecida da que a maioria dos agricultores cultiva no quintal de casa: o guaraná nativo. Ele cresce como um arbusto alto, selvagem, com ramos que trepam nas árvores que lhe avizinham. Sem grandes cuidados — jogam as sementes e a natureza se encarrega de cuidar.

O cultivo dessa variedade selvagem demanda tão pouco do agricultor que existem até superstições em relação à presença do homem no campo. Quando eu estive em Maués era época de flor e, nesse período, a colheita ainda não está garantida. “Se der uma chuva forte no meio do dia, as flores caem e a produção não será boa. Quando o guaranazal está assim florido, tem gente que prefere nem ir lá olhar, para não desandar”, conta Wilson Alves Andrade, indígena Sateré-Mawé que mora numa área não-demarcada, a comunidade Menino Deus. Um pé de guaraná pode viver por dezenas de anos no meio da floresta, dando frutos sempre ao fim da Primavera.

A tradição de torrar o guaraná no forno de barro fica completa quando ele é levado para o pilão. Esse ofício é normalmente destinado aos homens, responsáveis por transformar o guaraná numa massa, modelada em forma de bastões, depois, defumados no fumeiro. O guaraná em bastão é consumido ralado, em pedra lisa ou língua de pirarucu, dentro de uma cuia com água.

Na casa de Wilson, que é construída em madeira, como a maioria das casas de produtores de guaraná, havia um monte de cascas torradas espalhadas pelo chão, na parte dos fundos. Sanira, a esposa, tinha passado a tarde trabalhando com o guaraná torrado que sobrou da safra passada, para produzir novos bastões. Em um cômodo, havia uma saca cheia de bastões de guaraná pronta para ser enviada para a Europa e dezenas de outros repousavam no fumeiro.

Wilson é um dos 336 produtores indígenas que integram o Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé (CGTSM), que seguem o modelo tradicional de produção. Os Sateré têm certificação orgânica e vendem exclusivamente para o mercado europeu. O atual presidente do Conselho, Obadias Garcia, é um dos fundadores da iniciativa, que já existe há 25 anos, voltada ao etnodesenvolvimento.

“Waraná não é isso aqui [diz apontando para a garrafa de refrigerante em cima da mesa]. Waraná é cosmologia, é nossa educação tradicional, é nossa ciência, nossa faculdade, nossa universidade. O projeto Waraná leva em conta cultura, território, sustentabilidade, meio ambiente, ser humano. Está dentro da rede de comércio justo internacional”, diz a liderança.

Os produtores indígenas, para participar, têm que ser associados e cumprir protocolo de produção. “Fazemos a ficha técnica, que é um retrato do produtor. Ele planta andiroba, guaraná, manga, caju, cupuaçu? O que ele vende e o que é para autoconsumo? Quais outras plantas existem nessa área? Fazemos todo o mapeamento. Se ele decide que quer plantar e vender andiroba, tem um protocolo de produção. Se tem semente, só pega 60%. Os outros 40% deixa lá. Para a cotia comer, para a floresta se repovoar, para as próximas gerações. Isso é gestão territorial”, diz Obadias.

Ele admite o desafio de impedir que entrem clones e agrotóxicos na terra indígena. “Chega muita gente manipulada por empresas no território. Querem fazer índio empresário.”

Quando Maués conseguiu o IG, com indicador de procedência, os Sateré fizeram questão de garantir que a terra indígena não estivesse dentro do perímetro, para que os modos de produção do município, que permite o uso de clones, não fosse aceito também ali. Estão batalhando por um outro IG, o de Denominação de Origem (DO). “Se colocasse nossa terra dentro, os produtores da gente também poderiam fazer na nossa terra o que eles fazem [a clonagem]. Temos o dever de proteger nosso guaraná orgânico, biológico, cultural, propriedade dos Sateré, do estado do Amazonas, do Brasil, e – por que não? – da humanidade. Nosso banco genético é único no mundo”, garante Obadias Garcia.

Na comunidade do Monte Horebe, dentro da área indígena demarcada, às margens do Rio Marau, o tuxaua Ezequiel Pereira comentou que já não tinha mais guaraná em casa — estávamos em setembro e o guaranazal estava farto, mas ainda em flor, como todos os outros da região. Isso porque, quando fazem a colheita, a prioridade é reservar a parte para o consumo da família. “Waraná é conhecimento. Quando sentamos assim para conversar, a mulher sempre fica ali, ralando o guaraná, e todo mundo bebe. Ajuda a mente a pensar, é o que nos dá inspiração e sabedoria”, explica.

Muitos ribeirinhos, como os Sateré-Mawé, também trabalham pela preservação dos modos tradicionais de cultivo do guaraná. No Alto Urupadi, cerca de sessenta produtores compõem a Associação dos Agricultores Familiares do Alto Urupadi (AAFAU), que tem regras rígidas para garantir a produção orgânica. O objetivo da associação é conseguir um mercado que pague um preço justo para evitar que os ribeirinhos fiquem reféns de atravessadores.

A meta é conseguir mercado na Europa em breve. A exportação, porém, exige comprometimento para entregar grandes quantidades. “Se fechamos um contrato de cem toneladas, por exemplo, precisamos garantir essa produção. O problema é que ainda é difícil cobrar regularidade dos produtores”, conta José Cristo, principal liderança da associação. Ele diz que a entidade tenta ajudar como pode, mas que os recursos são escassos e mal cobrem as despesas com transporte para ir até a cidade, ou para reunir os produtores numa assembleia. Os associados pagam apenas R$ 10 por mês e, mesmo assim, a inadimplência é alta.

Cristo é um dos produtores que têm trabalhado para aumentar a produtividade do guaranazal junto com o pai, Zezé. “Nosso guaraná é filho da floresta. Fomos aprendendo a observar as plantas que davam mais frutos e a plantar as melhores sementes. Aprendi também que o guaraná gosta quando tem uma árvore grande perto dele, para ele poder crescer e para garantir os nutrientes do solo. O ingá funciona muito bem”, revela, enquanto passeia em meio ao guaranazal farto, muito florido e cheiroso, que parece uma mata, repleta de borboletas e abelhas, essenciais para a polinização.

Ainda que a Embrapa afirme que o clonado é mais produtivo, os agricultores acreditam que é possível conseguir até mais produção com o guaraná nativo, de forma orgânica, caso seja feito o manejo adequado.

Apesar de a associação estar em busca de assessoria técnica e recursos, e contar hoje com apoio de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) para conseguir novos mercados, as comunidades trabalham ainda, em grande parte, sob o imperativo da subsistência, sem se preocupar muito em ampliar o roçado.

É o caso da agricultora Ilda Maria de Oliveira. Ela mora na comunidade São Sebastião, no Alto Urupadi, e faz tudo o que pode sozinha. “Eu pilava, só não pilo mais porque me operei”, diz, mostrando pros homens que estavam em volta que a atividade não é exclusivamente masculina. Ela diz que ainda vende guaraná para os atravessadores e atesta: “Nunca vendi para a AmBev.” O que ela não sabe é que provavelmente, sim, já vendeu. Apenas nunca diretamente.

Um dos principais militantes pelo guaraná tradicional em Maués é o Mestre Barrô, que faz e vende artesanatos feitos de guaraná. Ele também já foi produtor, dono de dois guaranazais, mas desistiu, porque chegou a vender o quilo por R$ 5. “Aqui em Maués, existiam grandes barões do guaraná. Mas os filhos não deram continuidade. Muitos foram para o gado”, conta. “Agora, a gente não ouve mais pelas ruas aquele barulho do guaraná sendo ralado nas casas, de manhã, a cultura está se perdendo.”

Para Barrô, o consumo do çapó, a bebida que se faz com guaraná ralado direto na água, é quase uma religião. “Guaraná dá “barato”, é como uma droga. Faz parte da tradição do nosso povo. E isso só se tem com o guaraná nativo. Isso não pode se perder. O guaraná clonado para produção é uma coisa, mas a cultura é outra.”