Um braço do movimento vegano volta esforços para incentivar as corporações a produzirem mais produtos vegetais e políticas de bem-estar animal, enquanto abandonam as verdadeiras bases da luta antiespecista

Foi numa tarde em meados de maio que a cozinheira, escritora e militante antiespecista, Sandra Guimarães, falou comigo. O fim do outono no Brasil indicava que os ventos iam esquentar no norte, onde ela vive com a esposa, na periferia de Paris. Foi difícil encontrar um horário para conversar, mas não pelo fuso. Os motivos eram bem mais nobres. Sandra estava mergulhada em uma lista de tarefas que variava entre os compromissos com a Brigada de Solidariedade Popular e as manifestações contra a atuação do Estado de Israel na Cisjordânia.

Quando, enfim, conseguimos nos conectar para a entrevista, ela arrematou a questão desta reportagem numa só frase, logo no início: “A maneira mais fácil de você aniquilar um movimento social, qualquer um, não só a luta antiespecista, é cooptar. Se você não consegue combater, destruir, você coopta, abraça e diz que agora também faz parte das suas demandas”.

Essa afirmação ganha sentido quando olhamos para as empresas que navegam nesse nicho: são granjas, frigoríficos e a indústria de ultraprocessados, todas fabricantes de produtos de origem animal que inserem os de origem vegetal aos portfólios. Além das startups, que têm colocado esforços na expansão desse mercado.

Até aí, sem grandes novidades. A peculiaridade desse movimento de apropriação está nas ONG’s veganas, que defendem os direitos animais. Elas são o motor desse “ativismo corporativo” e influenciam muitas pessoas que procuram referências para uma mudança que deveria ultrapassar escolhas nas prateleiras.

Vivian Mocellin, ativista pelos direitos animais e ex-diretora de uma dessas ONGs que atuam no Brasil, explica o porquê dessa união: “Os caras que estão doando para organizações veganas, também são investidores dessas empresas que estão lançando produtos. É óbvio que as organizações terão posicionamento favorável a esses produtos. Se você pensar, é uma forma muito interessante de se fazer marketing”, enfatiza.

De acordo com Vivian, as empresas podem até baixar os investimentos no marketing tradicional, porque doam dinheiro às organizações que assumem o discurso de que as marcas e produtos são bons. “Tem uma legitimidade muito maior”, destaca.

Respiremos: para entender os motivos e os meios em que ocorre essa cooptação de uma bandeira essencialmente anticapitalista por corporações multinacionais é preciso trazer alguns números e uma porção de contexto.

O mercado vegetal interessa a quem?

Não existem dados públicos sobre a adesão dos brasileiros ao vegetarianismo, tampouco sobre o veganismo. O principal levantamento da população que se declara vegetariana no Brasil foi encomendada pela organização civil mais conhecida no país, a Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, e realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o Ibope.

O levantamento, de 2018, indicou que 8% da população concordava totalmente com a frase “sou vegetariano” e 6% concordava parcialmente. Os 14% que se identificaram de alguma forma com a afirmação, levou a SVB a comemorar o “crescimento histórico no número de vegetarianos no Brasil”, conforme publicação no site. Em comparação com a mesma pesquisa feita em 2012, esse público aumentou 6%.

Em texto, o entusiasmo da SVB – com a ampliação do “mercado” – é evidente: “as estimativas apresentadas na pesquisa do Ibope revelam que as oportunidades de negócios são também enormes para as empresas e investidores brasileiros atentos a esses dados”.

Em uma pesquisa mais recente, de 2021, a Sociedade buscou identificar a parcela da população disposta a deixar de comer carne pelo menos uma vez na semana. Dessa vez, o levantamento foi realizado pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria – empresa que vem substituir o Ibope) e identificou 37% da população que concorda totalmente com a frase “por vontade própria, deixo de comer carne pelo menos uma vez por semana”, enquanto 9% concordam parcialmente. A SVB, no entanto, concluiu que 46% dos brasileiros deixam de comer carne, pelo menos uma vez na semana, por vontade própria.

No texto de divulgação dos resultados, afirmam que o Brasil é um grande produtor de grãos e o mercado plant based converte “o grão em produto final a uma alta eficiência, sem a onerosa taxa de conversão alimentar usualmente implicada quando se usa os grãos para alimentar animais de produção. Hoje, algumas das empresas mais atuantes no mercado global de carnes vegetais estão justamente aqui.”

A reportagem entrou em contato com a SVB por e-mail questionando sobre a atuação da ONG no Brasil e as estratégias corporativas, mas, até o fechamento deste texto, não houve retorno.

Em 2020 foi publicada a pesquisa “O consumidor brasileiro e o mercado plant-based”, realizada pelo The Good Food Institute (GFI) e pelo Ibope, que apontou laticínios, ovos e leite, considerados produtos baratos pelo relatório, como os mais presentes no dia a dia da população. “Produtos vegetais que os substituam devem não só se incorporar à rotina como os tradicionais, mas também ser posicionados em uma faixa de preço equivalente”, indica o levantamento.

O GFI é uma instituição fundada em 2016 que gera dados e informações sobre o mercado de “proteínas alternativas” para as corporações em nível mundial, além de atuar como assessora de comunicação e legislação para essas empresas. O instituto se coloca como um acelerador de mudanças nos hábitos alimentares, promovendo investimento e desenvolvimento de produtos vegetais e da polêmica carne de laboratório. Além do Brasil, o GFI atua nos Estados Unidos, país sede, e em Israel, na Índia, na Ásia Pacífico e na Europa.

“Eles [GFI] aparecem muito pouco, mas estão muito envolvidos nisso. Na minha visão, parece o seguinte: é uma organização sem fins lucrativos que está prestando consultoria de graça para empresas bilionárias para lançar produtos ultraprocessados veganos que não são bons para a população, e que vão encher de dinheiro o bolso desses caras”, diz Vivian Mocellin.

O estudo do GFI contou com o financiamento de multinacionais do setor, como Unilever, JBS, ADM e Grupo GPA, controlado pelo francês Casino, que tem no Brasil as redes de supermercados e atacarejos Pão de Açúcar, Assaí, Extra e Compre Bem.

As startups que se dedicam à fabricação de produtos exclusivamente veganos também investiram na realização da pesquisa. Vida Veg, Not Co e N.ovo têm em comum a proposta de oferecer produtos semelhantes aos de origem animal, como iogurte, leite e hambúrguer. Até o ovo ganhou uma versão ultraprocessada.

Essas startups também encontram correspondência com a atuação no mercado financeiro global. Bilionários como Jeff Bezos – CEO da Amazon – têm investido nessas food techs, que buscam subsídios no Vale do Silício. “É uma tentativa de resolver os problemas a partir da tecnologia, como se a tecnologia fosse, por si só, uma forma de resolver”, comenta Vivian.

É nesse mesmo lugar do mundo, onde as premissas tecnológicas e desenvolvimentistas impõem o ritmo de produção e consumo, que despontam os investimentos nas ONG’s animalistas e bem-estaristas que atuam internacionalmente. Em muitos países, elas dão aporte às indústrias para o desenvolvimento de novos produtos, ou práticas que diminuam o sofrimento dos animais em confinamento.

Vivian, que tem a experiência singular de quem viveu a elaboração dessas políticas internamente, explica que esse é o foco das ONG’s antes mesmo de chegarem no país-alvo. “Quando essas organizações vêm pro Brasil, o foco delas começa em empresas e campanhas de bem-estar animal. E falo isso porque fui uma das pessoas que abriu um suporte pra várias organizações aqui. Eu fiz o engajamento corporativo com as grandes empresas”, conta.

Entre selos e “animais felizes”

De forma genérica, existem dois tipos de pessoas veganas: as que comemoram o lançamento do KitKat vegano e as que boicotam essas corporações, não importa quantos produtos vegetais lancem. As primeiras podem ser consideradas veganas estratégicas, liberais ou pragmáticas, que veem o mercado como um aliado e acreditam na mudança “por dentro”. As segundas seguem a linha do veganismo abolicionista, que tem como horizonte a emancipação dos humanos e não humanos do sistema que explora todas essas formas de vida, inclusive a própria natureza.

Para Vivian, a tomada da pauta antiespecista pelas corporações constitui um esvaziamento da luta, a apropriação pelos objetivos financeiros do capital e engrossa o caldo do movimento neoliberal.

“O veganismo sempre foi um instrumento político, sempre entendido como instrumento político. Ele começa a ser esvaziado com a chegada dessa influência norte-americana, de ONGs norte-americanas, e por esse entendimento de mundo liberal dessas organizações. Elas têm como principal foco as questões corporativas”, diz a ativista.

Sobre as políticas de bem-estar animal que muitas ONGs encampam como forma de amenizar o sofrimento dos animais enquanto não há uma completa libertação, Vivian enxerga como uma medida paliativa, que significa uma grande oportunidade para as corporações pegarem carona.

Não raro, empresas também se apropriam dessas relações. Aproveitando o gancho discursivo e a falta de políticas públicas dedicadas ao bem-estar animal, o marketing e a publicidade se encarregam de “lavar” imagens de corporações que exploram os animais de diversas formas, aplicando uma prática conhecida como veganwashing.

“As empresas que estão explorando os animais têm, no mínimo, a obrigação de respeitar os comportamentos naturais e terem métodos de criação, de abate, que reduzam ao máximo o sofrimento. Mas isso não quer dizer que o animal está feliz. Ele está lá, esperando para ser morto”, ressalta Vivian.

No site do Leitíssimo, uma marca de leite de “vacas livres no pasto”, é possível ver uma linha do tempo do crescimento do negócio. A empresa tenta passar uma imagem de pequena produtora, mas, na realidade, o que se vê na estrutura do negócio é uma fazenda do tamanho de duas ilhas de Fernando de Noronha. “Nosso leite é de um único rebanho, sem injeção de hormônios, livre de tuberculose e brucelose. Assim como antibióticos e substâncias carrapaticidas”, anuncia o site.

No Brasil, o decreto Nº 9.013, de 2017, regulamenta duas leis que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. No texto, aparecem apenas seis menções do termo “bem-estar” para se referir às práticas com os animais vivos; mas, no que diz respeito ao papel da indústria, o artigo 88 é bem direto: “o estabelecimento é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e aplicar ações que visem à proteção e ao bem-estar animal, desde o embarque na origem até o momento do abate”.

Faz sentido, então, que a Leitíssimo tenha optado por beneficiar o leite na fazenda, estratégia que evita problemas, como a contração de doenças, morte de animais no transporte e partos prematuros. O artigo 243 proíbe que produtores enviem à indústria vacas leiteiras que, entre outros pontos, apresentem problemas de saúde infecciosos ao ser humano e “não se apresentem clinicamente sãs e em bom estado de nutrição”.

O texto também menciona as infrações que podem ser identificadas pelos órgãos competentes. Desobedecer ou inobservar os preceitos de bem-estar animal dispostos no documento é uma infração considerada moderada e pode acarretar em multa à empresa.

Mas, no lugar de cumprir a legislação honestamente, as multinacionais vão pelo caminho que o dinheiro abre com mais facilidade: elas batem nas portas das certificadoras. No Brasil, 28 empresas têm o Certified Humane, um dos certificados que garante práticas consideradas humanizadas na indústria de alimentos. Nessa lista, figuram corporações como JBS (com a marca Seara) e Ovos Mantiqueira, a maior granja da América Latina.

Entre 2003 a 2018, de acordo com o último relatório da Humane Farm Animal Care, instituição responsável pela certificação, 54.950 lojas e restaurantes foram certificados no mundo todo. Até 2003, havia somente 50.

Peguemos a Ovos Mantiqueira como exemplo. O relatório de sustentabilidade de 2020 informa que as granjas ativas da indústria somam 11,4 milhões de aves no Brasil. Dessas, somente 500 mil são livres de gaiola, o que significa míseros 4,38% da produção voltada para “o bem-estar animal”.

“A boa notícia é que está ficando mais fácil para os consumidores conscientes encontrarem produtos feitos por empresas cujos princípios incluem o carinho com os animais. Uma das razões é que vem crescendo o número de produtos com o selo Certified Humane, um atestado do cumprimento de boas práticas de bem-estar animal”, anuncia o site da certificadora. É um discurso que traduz as novas práticas do paradigma do desenvolvimento: “ações menos nocivas” em face a técnicas violentas viram exceções que as corporações usam como vitrine para seus negócios.

Apesar de considerar um movimento válido, que pode expressar uma mudança significativa na vida de milhares de galinhas poedeiras, que tendem a passar a vida toda confinadas sob muita crueldade, Vivian ainda vê como problemática a forma com que isso é apropriado pelas empresas para fazer marketing. “É problemática a forma com que isso foi imposto de fora para cá”, diz.

Deixe de comer animais, mas não deixe de consumir

Assim como tem investido em produtos de “bichos felizes”, as corporações também tentam agradar os que já decidiram adotar o veganismo e não consomem animais e derivados. Por isso voltamos à história do KitKat vegano. As velhas fabricantes do mercado global apostam em produtos com roupagens modernas e inovadoras, que prometem a mesma experiência sensorial e gustativa dos convencionais.

Chocolate, sorvete, hambúrguer… A lista é infinita. E como o capital das multinacionais, assim como o das startups, vêm do norte global, não há benefício ao mercado interno dos países importadores.

O psicólogo e estrategista de campanhas publicitárias, Lucas Napolitano, lembra que “grande parte do motor financeiro delas [corporações alimentícias] é mais movido por um número menor de marcas que têm um impacto massificado, com uma venda muito grande, do que pelas milhares de marcas do portfólio.”

A ativista Sandra Guimarães, que apareceu no começo da reportagem, avalia que a aparição de produtos vegetais no mercado não conquista quem está fora da luta antiespecista, nem diminui o consumo dos produtos convencionais. Não é uma lógica cartesiana. “O veganismo liberal quer manter as pessoas na condição de consumidoras, só quer dizer o que consumir”.

“Esse é um argumento muito utilizado pelo veganismo liberal: hoje é caro porque ainda são estruturas pequenas. Por isso, preciso comprar mais porque a escala vai aumentar e o preço vai baratear. Então, você pensa: quando o preço de um produto barateia por que a escala está gigante, qual o sistema por trás que está sustentando isso? É esse sistema que a gente quer? Esse sistema é possível?”, questiona.

A Seara, por exemplo, dona do Incrível Burguer e de outros produtos à base de plantas, comemorou a alta na exportação de produtos de origem animal, que chegou a contar com 85% do faturamento só de carnes de aves. Enquanto a marca da JBS lança uma linha de produtos vegetais, outras duas de frango nascem com ela.

Outro aspecto importante sobre os ultraprocessados vegetais no Brasil é que normalmente são empacotados que não fazem parte da nossa cultura alimentar. Vivian Mocellin traz uma leitura importante a respeito, que ajuda a ligar alguns pontos. “Tem uma sanha de expansionismo imperialista, inclusive teve uma organização dessas que criou um cargo exclusivamente pra isso, que era diretor de expansão”, diz. “E para onde eles querem expandir? África, Sudeste Asiático, América Latina. E, aí, não se pode falar de colonialismo internamente, porque ofende as sensibilidades.”

Sandra lembra que o veganismo não é o movimento em si, ele é um modo de fazer, “um manual de como a gente vai chegar lá, a prática. O antiespecismo seria a luta, o objetivo.” “Para mim, foi só a extensão lógica do meu compromisso de anticapitalista, de antiimperialista, da minha luta contra a dominação. Mas quando você faz o sentido inverso, é muito muito fácil esvaziar de política o veganismo e transformar num lifestyle, num estilo de vida.”

Ela lembra que os animais estão na base da exploração capitalista. Depois deles, vem as pessoas racializadas, as mulheres e, assim, a engrenagem vai se mantendo hierarquicamente. “Sem a exploração animal, o capitalismo iria lucrar muito menos”, diz.

A estratégia das corporações, então, não é diminuir a produção que usa animais e derivados como ingredientes. Mas, sim, incorporar aos portfólios novos “estilos de vida”, que acabam seguindo a mesma lógica de produção e exploração, ainda que a carne não esteja diretamente no prato.

Autonomia e cultura alimentar

Sandra Guimarães é potiguar e, como orienta a tradição nordestina, teve a infância abastecida com macaxeira, cará, farinha de mandioca, cuscuz e tapioca. Uma alimentação afetiva, cultural e vegetal.

Quando conversamos, perguntei a ela o que a sociedade perde quando deixa que a lógica do consumo invada essa luta. “Quando você deixa o mercado pautar o que é vegano, que é o produto industrializado com aquele selo, você perde a sua cultura alimentar, você perde a sua autonomia de cozinhar coisas também”, ela responde.

Tirar os bichos do prato não quer dizer que a substituição saudável e segura passe pelos produtos que prometem mil e uma proteínas e vitaminas. Entre selos e marcas “verdes”, há o perigo eminente de esquecer que pessoas veganas comem historicamente plantas e grãos in natura, que oferecem a nutrição adequada a todo ser humano saudável.

“A gente precisa de pesquisa antropológica, sociológica, para entender a realidade do Brasil, porque se a gente não entende a realidade do consumo alimentar, do consumo de carne, do que isso significa no Brasil, como é que a gente muda alguma coisa?”, diz Vivian Mocellin, que trabalhava para trazer a discussão para dentro das instituições. “Acreditei que dava para ter autonomia [nas ONG’s] no Brasil, mas não tem autonomia, não”, lamenta a ativista.

É justamente pela falta de entendimento sobre a realidade cultural e histórica que as corporações ganham espaço. Nessa relação comandada pela indústria, não se perde somente a cultura alimentar, o angu com feijão ou o cuscuz. “Você não vai aprender o histórico de luta. Você não vai aprender que a gente sempre fez essas alianças políticas [com o feminismo, com o movimento antirracista e LGBTQIA+]. Você só vai aprender a ler rótulos para identificar o que é de origem animal e o que é de origem vegetal”, afirma Sandra.

O veganismo, como uma escolha individual e um estilo de vida instagramável, produz uma confusão sobre os princípios da luta antiespecista. Sandra considera que o veganismo é uma oportunidade para enfrentar a dependência da sociedade da indústria do “agro alimentar”.

Porém, a pesquisa do Ibope de 2018, que foi mencionada no início da reportagem, revelou que 55% da população concorda totalmente ou parcialmente em consumir mais produtos de origem vegetal se isso estivesse indicado na embalagem. Parece que um selo diz mais que mil palavras.

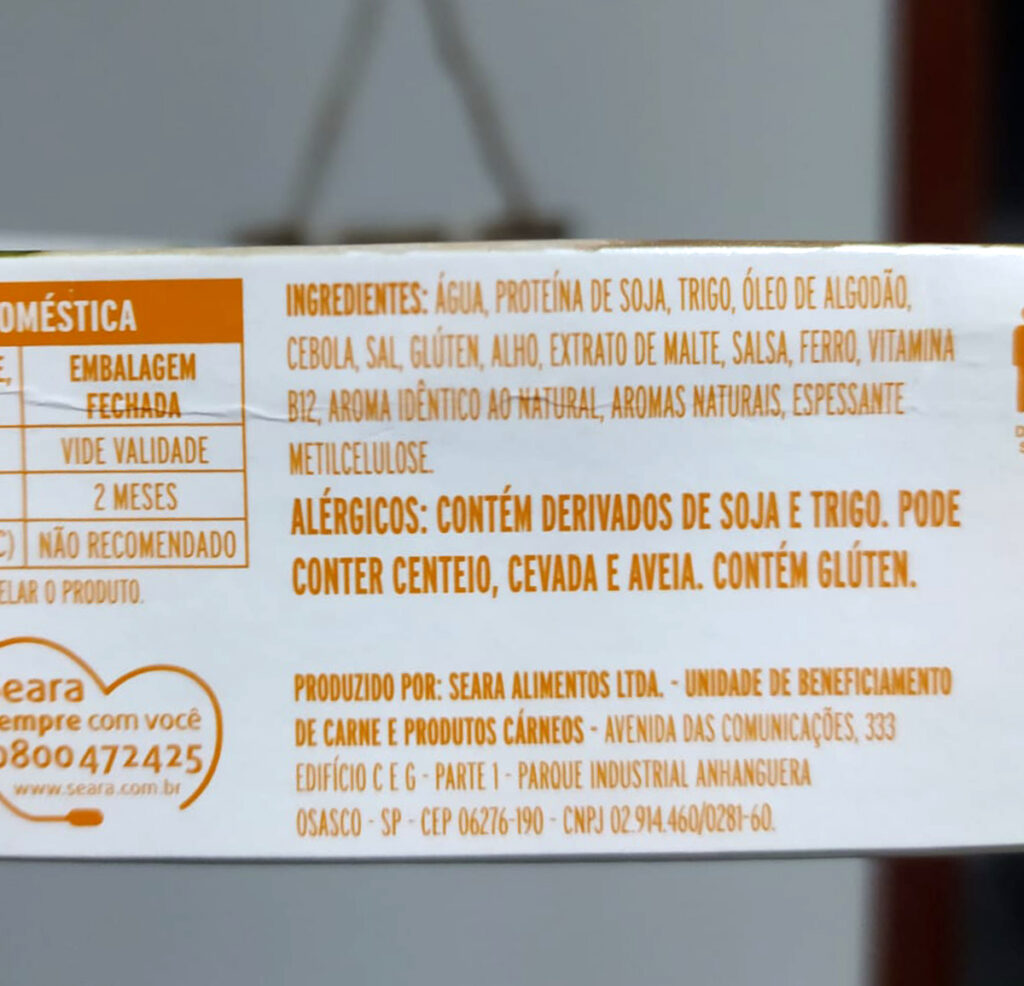

E os produtos que mais aparecem selados nas prateleiras são justamente os que tentam se assemelhar aos de origem animal, mas, uma leitura rápida na lista de ingredientes não surpreende: a soja reina na maioria deles.

O primeiro ingrediente do kibe vegetal da linha Incrível, da Seara, é água, o segundo, proteína de soja. Fotos: Nathália Iwasawa

Textura, sabor e aroma idênticos ao da carne, esses produtos carregam a ideia de que são importantes para a transição do animal ao vegetal, ou para quem não tem tempo para cozinhar. Para Sandra, isso é apenas um esparadrapo usado num corte muito profundo.

“Eu vejo isso como um band-aid, como uma muleta temporária, porque a gente está no sistema capitalista”, pondera. Uma alternativa de luta, segundo Sandra, seria por um mundo onde as mães vão ter toda uma comunidade para cuidar das crianças, vão ter acesso a comida, vão ter tempo para preparar uma refeição nutritiva – se quiserem – com vegetais frescos. “A gente confunde, muitas vezes, o paliativo com o objetivo”, observa.

Além da apropriação de causas legítimas que enfraquecem os movimentos, as fabricantes de ultraprocessados vegetais continuam a nos enfiar no mesmo problema dos ultraprocessados de origem animal: processamento industrial excessivo com uso de ingredientes químicos, realçadores de sabor, aromatizantes e corantes. Mais os altos índices de sal, gordura e açúcar. Isso porque, via de regra, são as mesmas megaempresas as líderes de vendas nos dois segmentos.

A exploração do veganismo pelas corporações tira do eixo o objetivo central da causa. Afinal, não se deveria perder de vista que “o veganismo é uma ferramenta para descolonizar o imaginário, a comida, a vida e a luta”, que é como Sandra Guimarães arremata a sua fala.

É verdade irrefutável que é sempre bom ter mais produtos vegetais? Não se contextos forem desconsiderados e as ações se restringirem a ler rótulos nas prateleiras enquanto a causa legítima foi apropriada pelas mesmas empresas que exploram bichos e pessoas todos os dias.